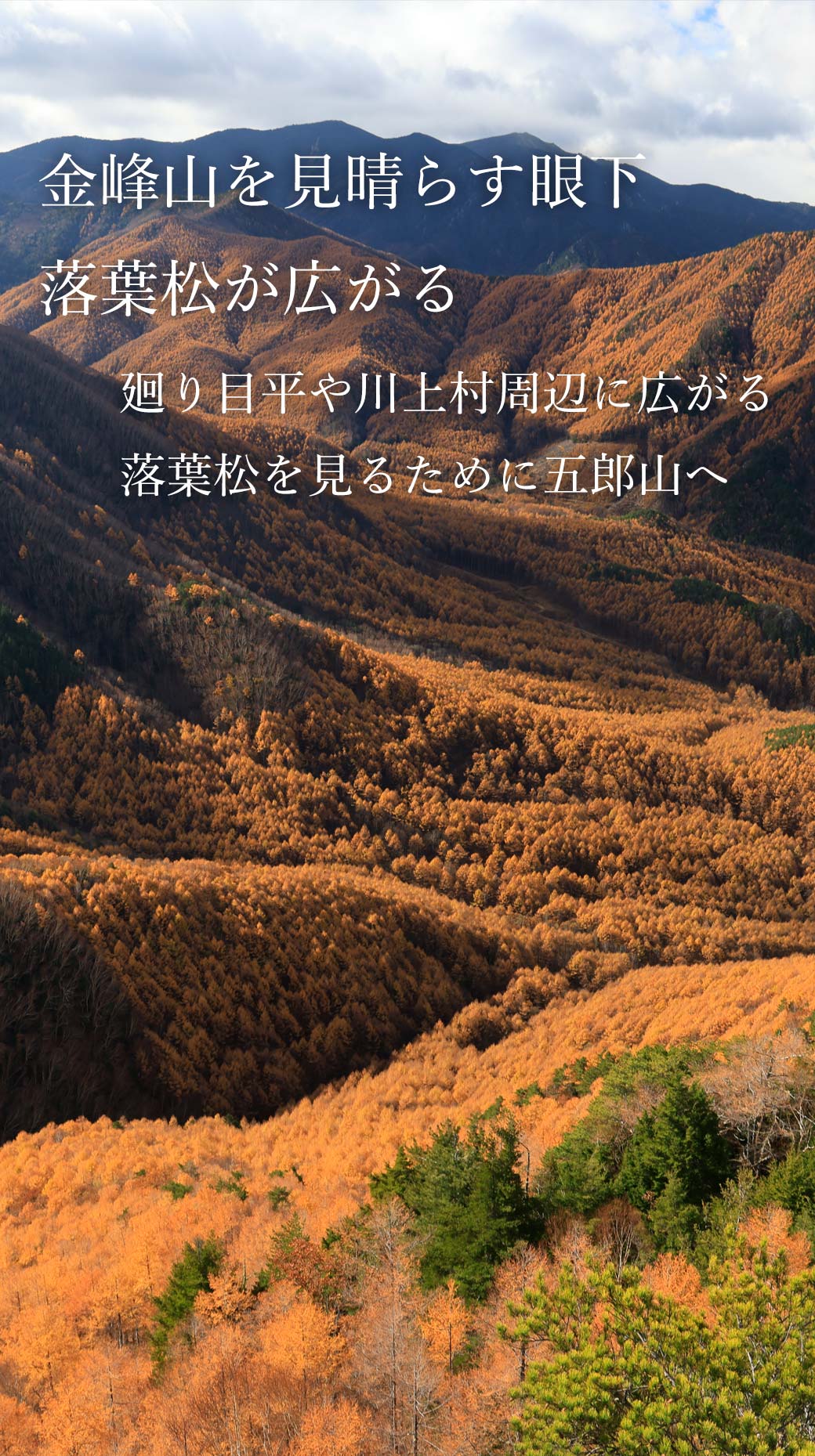

紅葉の落葉松が広がる五郎山

長野県の南東部、埼玉県、山梨県と境を接する川上村。

甲武信ヶ岳や金峰山といった百名山が聳え、八ヶ岳や南アルプスが間近に並ぶ。

雄壮で名の知れた山々が連なる中で、川上村には名の知られていない名山も聳えている。

たぶんこのあたりに来ているひとは、たいていカッコイイ山を目にしていると思う

そのひとつが五郎山。

川上村の南部に位置し、山頂部からは甲武信ヶ岳と金峰山を見渡す。

木々に覆われた山体でありながらも標高は2000mを越え、険しい岩場が連続する手応えのある山。

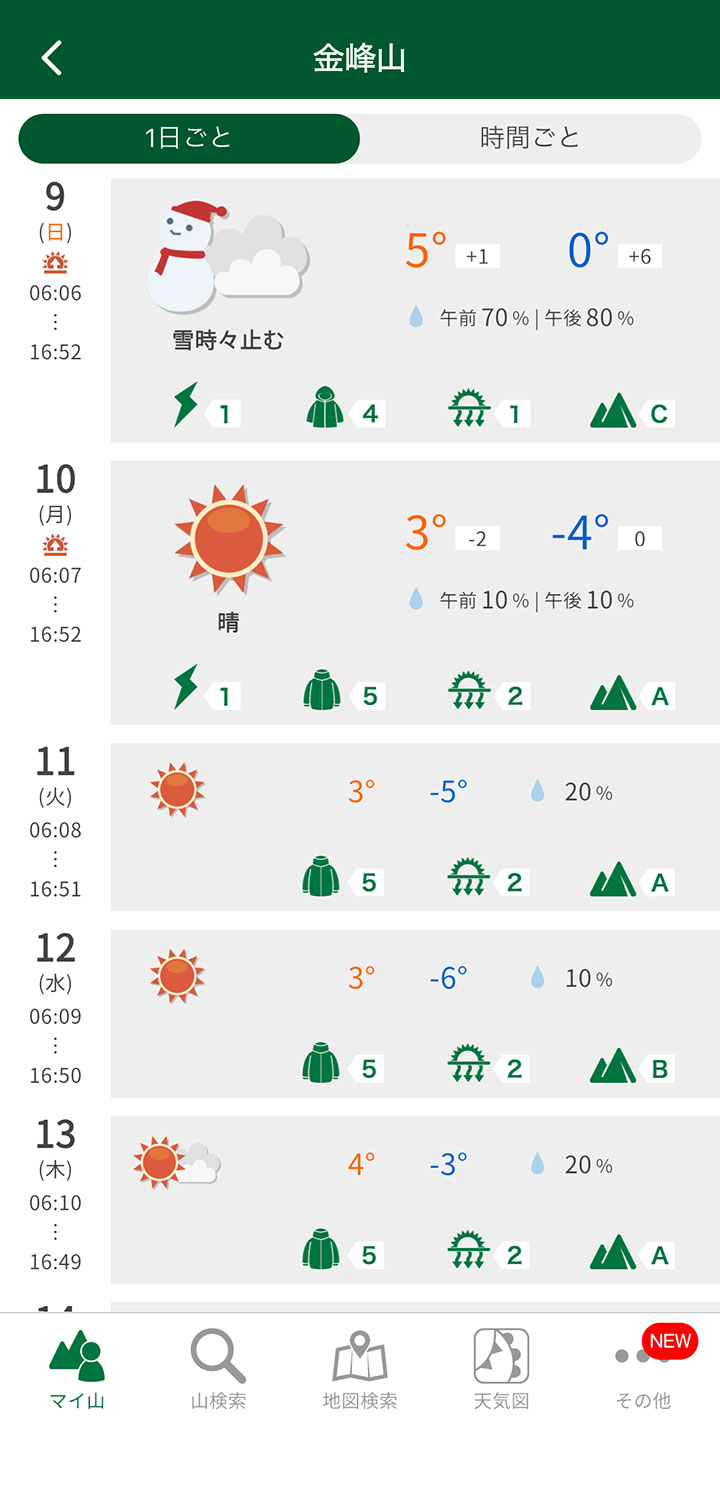

天候をチェックする

雲の多い日が続き天候が安定しない。

さまざまな天気予報サービスがある中で、スマホアプリの「tenki.jp登山天気」を信じることにした。

日本気象協会の公式アプリで、これまでにもアプリの情報をアテに登った山もあった。

10日月曜日、最寄りの山は晴れ

最寄りの山はみんな晴れだと言っている

五郎山の登山口は町田市自然休暇村

金峰山の登山口になっている廻り目平への分岐を過ぎ、村役場を過ぎて秋山地区へ。

看板に従って町だし自然休暇村へ向かう。

町から車で数分ほど、山の中に建つ建物を見た。

休暇村の建物を横に見ながら、林道に沿って森の中へと入って行くとバンガローのような建物が見える。

近くには10台ほど停められそうなスペース。

他に停まっている車はいなかった。

未舗装路だから気を遣う

林道から登山口へ

林道の横を流れるシボコリ窪の流れを聞きながら歩き出す。

以前、ここに来たときに茂っていた木々は伐採され、大きく景色が広がっていた。

ここから五郎山が見えるって知らなかった

周囲には落葉松が多く、今回はこの紅葉を期待しての五郎山。

ただ午前中の早い時間帯では山陰になってしまうようで、落葉松の黄色もくすんで見えるようだった。

山影になるとは誤算

なだらかな傾斜を右へ左へと折れながら登山口へ近づいて行く。

25分ほど歩いたところで、幻の滝と五郎山の矢印が建っていた。

滝は右へ五郎山は左へ、林道を少し下ると沢に出た。

以前、ここに来たときには沢は車でも渡れそうなほどだった。

数年経って大きな石が転がり、流れは少ないまま荒れた沢に変わっていた。

沢に口を付けていた鹿が一頭、人の気配を感じて上流へ走って行った。

斜面の上の方では鹿の鳴き声が響く。

大雨も多いし崩れたのだと思います

ここから林道は上りの傾斜がキツく変わり、五郎山の登山口が近づいてきた。

地面には落葉松の葉が落ち、橙色の道路が続いていた。

五郎山登山口からの急登

スタートから42分

林道を上った先には細い木が道を横切るように置かれ、登山口を示す小さな看板が掛けられていた。

ここから先は急な斜面を登山道が続いていく。

いよいよスタート地点にきた

五郎山といえば登山口からの一気に高度を上げていく急登。

稜線に出るまで、とにかく真っ直ぐに登っていくといった印象だった。

久しぶりに五郎山の登山道に入り、緩い角度で登っていくような意外さを感じ、こんなものじゃなかったはずだと思う反面で、これくらいで済んだら良いなと思うところもあった。

登山道の周囲は明るく、落葉松の見通しが良い。

低い位置の葉は落ちて、色づきが良いのは高いところばかり。

見上げると青空に橙が良く映えていた。

記憶が間違っていなくて良かった

10分ほど登ると、意外と緩いと思っていた勾配は角度を増してきた。

落葉松が落ちてフカフカして柔らかな足元に広葉樹の落葉が積もる。

足元が優しく感じられるところでの急勾配は優しさを打ち消すくらいに厳しい。

斜面の先を見上げると巨石が登山道上に埋まっていた。

木々に厚く覆われて落葉の積もる登山道。

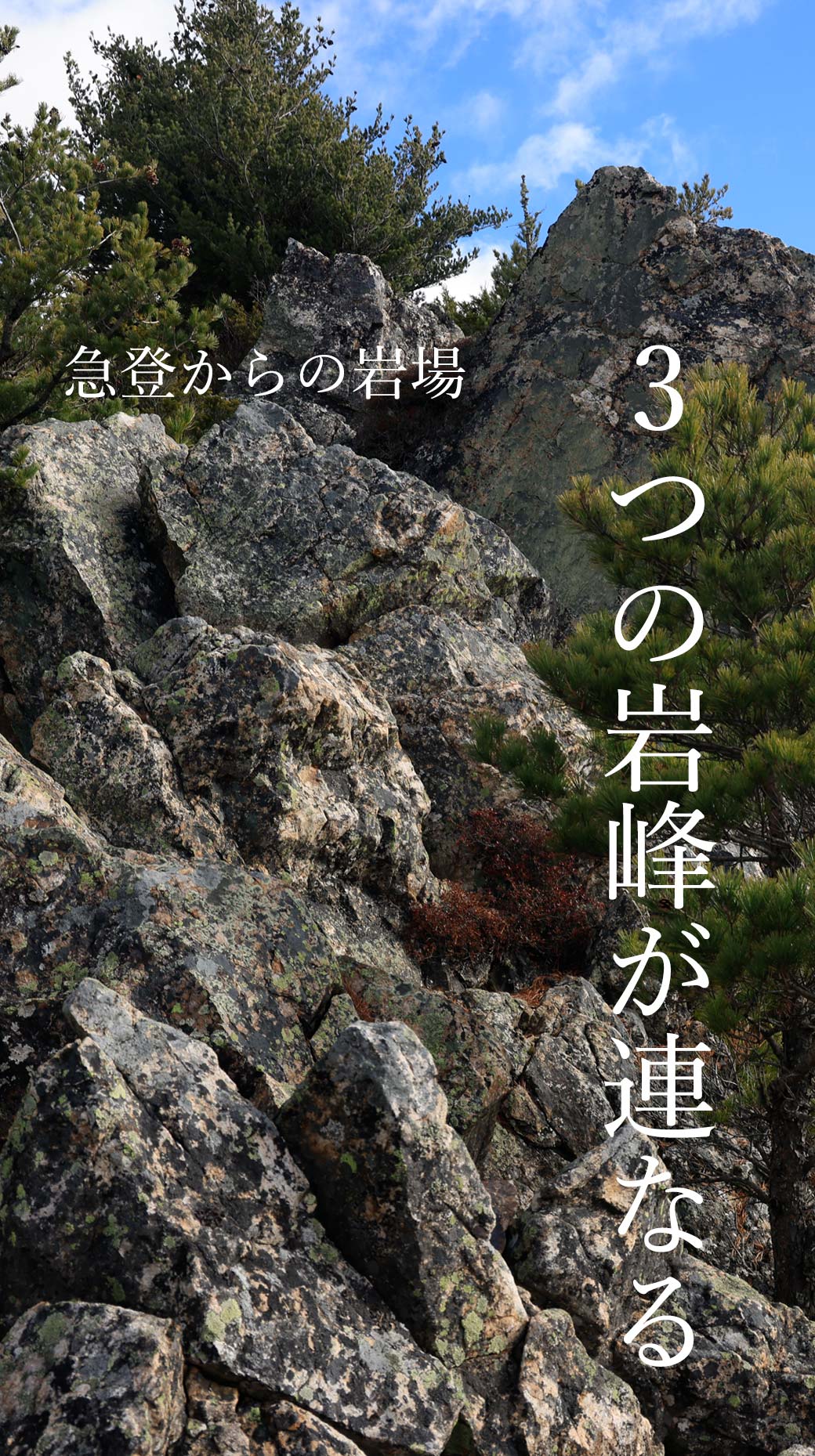

ただ五郎山も周囲の山々と同じく岩峰の山。

ところどころで岩が登山道に出てくる。

登山道のまわりの明るさは、どこでも歩いて登れそうな雰囲気に感じられる。

伐採された丸太もあり、実際、作業で斜面を歩いた踏み跡もあるのだろう。

目のまえにある大きな巨石を、テープの通りに隙間を縫って登らなくても巻いて登ることもできそうに思えた。

好き勝手に歩けそうだなと。。。

巨石の間を縫って上に出ると、さらに岩の登山道が続く。

段差を踏み、細い枝葉を避けて登ると、また落葉松の斜面に出た。

その斜面はさらに急勾配で、踏み跡はまっすぐに上へ続いている。

斜面が厳しい

急勾配の斜面は、あいかわらず柔らかい。

周囲の落葉松を見下ろしながら、ゆっくりと登っていく。

5分ほど登ったところで、まわりに生えている木々が、いつの間にか落葉松から白樺に変わっていた。

黒い木肌だったものが白いものばかりになっていた。

さらに5分ほど登ると、ふたたび巨石があった。

登山道は間を縫うようには作られておらず、脇を通って巨石の上へと続いて行く。

青空が見えるようになっているのだけど急勾配が続く

斜面でありながら、勾配が急なために高さを感じられる。

同じくらいの視線の高さでは、遠くの山並みも見えるようになってきた。

上に見える木々の間からは青空が見え、稜線まであと少し登れば良いという雰囲気だった。

細かな枝の間を抜けると、これから登る岩峰の尾根上に出たようだった。

落葉松が多く橙の景色が広がっていたところから、深い緑の葉も多く陽の当たらないところでは苔も生している。

湿気た景色に変わる。

岩も多く見える。

ゆるゆるの足元は柔らかくて良いのだけど崩れそうで・・・

登山口からの急勾配が西側の斜面で、尾根上に出たあとは東側の斜面へと回り込む。

落葉松と白樺の橙色の斜面は、苔と深い緑の斜面に変わる。

足元の柔らかさは変わらず、岩の段差に苔を踏みながら登っていく。

マキヨセの頭

1時間28分

着いた

自然休暇村を出発して約1時間半。

標高2100mのマキヨセの頭に着いた。

木々に覆われていた景色がここで一気に開けて、周囲を見渡すことができる。

足元は高く切れ落ちて、落葉松林が広がっている。

ただ葉が落ちたところも多く、紅葉の最盛期とはいかなかった。

車を停めた自然休暇村の白い建物も木々の中に見つけられた。

北側には厚い雲に覆われた浅間山。

佐久平の周辺と、間近に川上村を見下ろすことができた。

散っている落葉松も多いけれど、まあ良い色だと思う

マキヨセの頭からは岩峰のアップダウンを繰り返しながら稜線を進んで行く。

南側にある山頂へ向かってマキヨセの頭を後にすると、すぐに高度感のある岩場に差し掛かる。

なかなかに高い感じが。。

足場が細く、右側には深く落ちた崖、左側は木々が茂っていても崖のような斜面になっていることが見てとれる。

岩の上もはっきりと踏み跡がついているわけではないので、どこに足を置くかと考える。

ただ足場が狭いからこそ眺めが良く、つい先ほどマキヨセの頭で見た景色を、もう一度足場の狭いところから眺めた。

数メートルでも角度が違って、足元が見えないだけで違った印象を受ける。

何枚もカメラに収めた景色も、家に帰って見ると微妙に角度が違うだけで何が変わっているのか分からないような写真ばかり。

それを思いながら、少しずつどこかを変えてシャッターを切る。

あとで見たときに全部同じって思うヤツ

足場を過ぎて少し登ると「補」と書かれた基準点が置かれていた。

ここから木々の中へと入り、ゆるやかに下りてふたつめの岩峰へ。

マキヨセの頭から10分と掛からずに岩のピークへ。

枯れ木にピンクのリボンが括り付けられていた。

ここから眺めはマキヨセの頭と大きく違うものではなく「さっきも見た」と言えば「そうだな」と思う程度。

ただ足元から真下に見える落葉松は先ほどよりも赤く密度が濃い。

ここまできて「落葉松を見に来た」と言える。

長居するような場所では無いため、早々に山頂へ足を向けると、巨大な岩峰が視界に入った。

ひときわ大きな岩峰が五郎山の山頂部。

一見して登るコースが見当たらないほど。

どこ登るんだ

P2

最初の岩峰を下り、P2へと取り付く。

コメツガが多く、チクチクとした感触が伝わる。

その間を縫うように踏み跡があり、岩の段差が続く。

P2の最高地点へ立つまえに、左の肩へと抜ける踏み跡ができており、その跡を通って行くことにした。

P2へ行く道はあるけれど行かなくてイイかと

P2はマキヨセの頭と比べても狭く細い岩峰。

その急斜面の肩に人が通れるだけの幅があり、登山道となっている。

左側の眼下は高く落ちて、苔と落葉松の柔らかな感触は気持ちが悪い。

広い場所では柔らかな感触は優しく感じても、狭い場所では頼りなさを感じ、固く締まっていて欲しいと願う。

崩れたり滑ったりしそうなのが嫌

その柔らかさを感じながら、高い段差を下りて体重を地面に預けるのも不安を感じ、手を掛けられる岩や木々を頼りに通過していく。

離れて見れば大したことのない段差や高さ。

通過しているときは息を殺して歩くような緊張感だった。

P2の狭い登山道を過ぎると、目の前に山頂の巨大な岩壁が見えた。

初見ではどこを歩くのかますます分からない。

たしかあれをクライミングしているひともいたと思うと言葉を無くす。

どこにも道が見えない感じがする

山頂部を見ながら、まずはP2を下りる。

高低差は少なく身近いながらも、段差が高く斜面は急な勾配。

高さを感じながら岩とコメツガの鞍部へ下りた。

けっこう段差が高くて下りづらい

五郎山山頂

P2から見えていなかった登山道は、鞍部へ下りてようやく分かる。

落葉松の間を縫って岩壁の真下を歩きながら、見えていなかった向こう側へ巻いて行く。

山頂の岩を見上げると険しさが一層感じられた。

岩肌ってカッコイイ

少し登って振り返ると、P2の尖塔形が見える。

狭い登山道の右下には落葉松が広がる。

ここまできて慣れたのか木があるおかげか、狭い登山道の谷側も高さはそう感じずに歩いていける。

高いところのはずなのだけど、高い感じがしない

鞍部から約5分

岩壁の下を歩き、落葉松を眺めて5分ほど歩いた。

ほとんど真横に進んでいたような登山道は、上へ向かって真っ直ぐに登るように変わった。

細かく折れ曲がりながらの急登。

落ち葉と岩の段差を登っていく。

3分ほどで登り終えると、北へ南へと踏み跡が伸びていた。

南側は甲武信ヶ岳などの奥秩父の稜線を見渡す展望台。

北側は山頂へと続く。

どっちへ行っても展望がいいので、順番に行ったらイイと思います

山頂方面は木々が生い茂っているため、一見すると藪のようにも見えるが、踏み跡に沿って行くと山頂への岩の段差が見えてくる。

1時間57分

五郎山の山頂に着いた。

手書きの小さな山頂標があり、風雨にさらされたせいか文字が掠れて読めないほどになっていた。

岩場のゴツゴツとした足元に、落ち葉が積もった柔らかな土が合間を埋める。

西側の眺望が良く金峰山方向をはっきりと見渡し、覗き込むようにすると甲武信ヶ岳のある南側を見ることができた。

到着できて良かった

山頂部から北側へ踏み跡が続き、それをなぞっていくとP2が間近に見えて、八ヶ岳方面が見えた。

残念ながら雲が厚く、遠方の山々を見渡すことができない。

木を見に来たからね。今日は。

金峰山から東側へ続く秩父の山並みと、山肌の落葉松を楽しみながらしばらく時間を過ごす。

出発時のような青空ではなくなり、空のほとんどを厚い雲が占める。

それでも予報通りに青空が垣間見えると思い込み、景色を眺めていると白い粒が舞い始めた。

徐々に金峰山の形すらも見えなくなってくる。

高い山で降った雪が舞ってきているのか?と思っていたのも束の間、音を立てて振りだし、挙げ句にはスマホに降雨の通知が届くほど。

景色を楽しむのもほどほどにし、登ってきた登山道を戻ることにした。

天気のアプリはどうした。。。?

下山

五郎山は町田自然休暇村からの一本道。

分岐もなく来た道を戻る。

鞍部まで下り、P2へ登り返すと東側にある両神山の方向に虹が架かっていた。

P2の狭く柔らかい登山道を過ぎると、雲はますます間近に広がり、遠くの山を見るどころか眼下の落葉松すらも白く覆われるように変わっていた。

振り返ると山頂にも雲がかかっている。

荒々しい岩峰に雲が風に流されてまとわりついているようで幻想的だった。

これはこれで良い景色が見られたと思う

もともと出発時から風が強めに吹き、登山中も風は強めに吹き続けていた。

その風で雲の流れが速く、落葉松の上を過ぎていく様子は見ていて飽きなかった。

下りはハイペースで、マキヨセの頭を過ぎ急斜面の下りへ。

苔の薄暗い下りを過ぎ、山の西側へ回ると明るく白樺の多い斜面になった。

登りと違って陽の光が強く当たるようになり、橙が華やかに見える。

どこを見ても明るい色合いが楽しめた。

落葉松良かった

急登の岩場を過ぎると、徐々に斜面の角度は緩くなっていく。

安心して紅葉が楽しめる雰囲気になり、身の回りを見渡してばかり。

山頂から1時間ほどで登山口まで戻ってきた。

ここから自然休暇村まで林道を戻る。

山頂であんなに厚く広がっていた雲は、いつの間にか青空に変わり、落葉松が映える景色に変わっていた。

五郎山を知るきっかけだった落葉松の紅葉を見ることができ、心残りをひとつ昇華した。