松代の皆神山

松代といえば江戸時代の真田藩とそれらの歴史を伝える文化財や街並み。

間近な山は松代から離れた四阿山や飯縄山で、街の中ではせいぜい尼厳山や奇妙山といったところ。

比較的、身近い時間で登ることのできる山ばかりが街に近く、それ以上の登山を楽しもうとするには縁遠い印象がある。

皆神山も山の街ではない印象の松代では、興味を惹く存在ではなく、これだけアクセスが良い位置であっても歩いて登ろうという気にはならなかった。

山頂部に神社が建ち、それが江戸時代以前の建築様式を残し、文化財として県宝にしていされるほど貴重なものだということは以前から知っていた。

だからこそ山に登ることよりも、文化に触れる意味で車で行ける山として興味が沸かなかったのかもしれない。

車で行けるしね

突然ひらめいたように皆神山の登山道を知って松代へ向かった。

登山口が東条団地に近い貯水池のあたりにあることは土地勘から分かった。

狭い住宅街の道路を通って貯水池の近くへ、大日堂の鳥居を見つけて、そこに車を停める。

湧き水が知られているようで、10台ほどの車が停められそうな広さだった。

大日堂跡

皆神山西麓の大日堂は江戸時代初期に開かれたという。

近年になって荒廃し、10年ほど前に取り壊されたそうで、現在では石段などから様子が偲ばれる程度。

石段の方を見ると皆神山を指す看板が建っている。

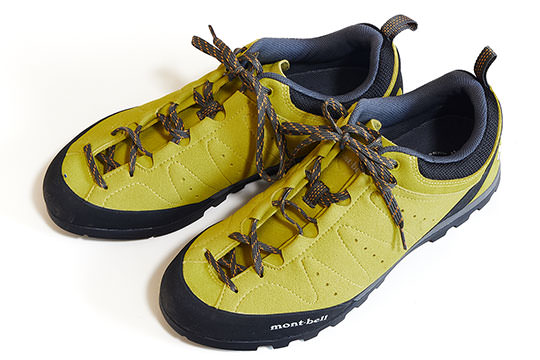

ここで準備を整えて、看板が指す方へ入った。

藪に入りそうなのはちょっと避けたい

境内を横に見ながら踏み跡に沿って進むと、笹が茂った中を通り杉林に入った。

すぐにコンクリート舗装の道路に合流し、車が通れそうな幅の急な登り坂が続いていく。

2・3分ほど急坂を登ると、正面にコンクリートで作られた建物が見えた。

貯水的な何か?と思うような小さな建物で、コンクリートで固めた盛り土の上にあった。

その下には「通行止め」と書かれた工事用の看板。

どこを歩いたら良いか分からない・・・

まっすぐ登るのかと進んで見ても踏み跡のようなものは見えず、どこを歩いたら良いのかと迷った。

どこを見ても歩いた跡は分からず、通行止めとされている方向ぐらいしか残っていない。

試しに看板の前まで行ってみると、ピンクリボンのようなものが見えた。

看板はあってもロープが架けられている様子は無く、むしろコンクリートの建物に立ち入り禁止と書いてある。

ここを進んで見てから判断しようと、リボンの方へ進むと登山道のように踏みしめられた道が続いていた。

本当に通行止めなのか、違う場所を指しているのか・・・

落ち葉の積もった柔らかな登山道。

前日までの雪解けで泥濘んでいるところも多い。

3分ほど登ると大きな常夜灯が崩れていた。

2・3mほどの高さがある大きなもので、見るからに不安定な状態でロープが張られていた。

転がっている様子を見ても、かなりの勢いで崩れ落ちたことが想像できる。

傍らに案内板が倒れており、それを見ると皆神山の青石で作られたのだそうで、松代群発地震で欠いた部分や台座や塔の部分がズレていたという。

もとからバランスの悪いところで、なんらかの影響があって崩れたのだと思いながら、そっとすぐ近くを通り過ぎた。

大きな石灯籠が崩れているのって怖い

登山道の両側は高く盛り上がり、まるで斜面の窪みの中を歩いているよう。

なだらかで登りやすい斜面で、木々の間から街の様子がチラッと見える。

15分

突然に少しの雪があった。

うっすらとした雪を踏むと、凍みた落ち葉がパリパリと音を立てる。

しばらく日影の道が続き、徐々に雪の量も増えてきた。

雪の下は泥のようで、足元の柔らかさが伝わってくる。

泥濘で汚れるのが気になるのだけど楽しい

小丸山古墳

24分

雪を踏みながら登ると林道に合流した。

車1台が通れそうな幅の林道で、数センチほどの雪が積もる。

左を見ると、こんもりとした丘のようなものが見える。

近づいて案内板があり、古墳時代中期の円墳だという。

高さは4.6mほどで、そのうえには祠が祀られていた。

こんなところにこんなものがあるのだね

古墳から林道を戻って、山頂方向へ向かっていく。

そう遠くないところでチェーンソーの音が聞こえ、急に人の気配が近づいた気がした。

仕事中で申し訳ないけれどうるせー

すぐに林道が二手に分かれ、看板もないところでどっちへ進むのかと迷ったところ、高い方へ行けば山頂だろうと決めて左へ。

木々の間からは明るく陽が射して、もうじき皆神山の山頂部に出そうな雰囲気。

通行止めの看板を見ながら、木が開けるほうへ足を進める。

雪は解けてアスファルトが露出していた。

山頂部は木もなく畑が広がり、とても陽当たりが良かった。

ここは車で通ったことがある

農道のような幅の道路を進むと車道に出た。

小さな看板が皆神神社を指して、その方向には山の頂のような雰囲気はないものの、道は上へは続いている。

道路に沿っていくと神社の仁王門が見えた。

皆神神社

32分

大日堂からは32分ほどで皆神神社の仁王門に着いた。

車でここまで上ってくることができ、駐車場も広い。

何年か前に、神社の参拝のためにここへ来たこともあった。

通算4回目ぐらい

神社までは意識してやってきたことがあっても、山頂を踏むことを目的にしていなかったため、広い台地の上でどこが山頂なのか分かっていなかった。

社地に建っている案内板を見ると、神社の裏手側が山頂にあたるようだった。

見るからに神社の東側のほうが高そうにも見えるものの、案内板に山頂と書かれているのだからそうなのだろう。

仁王門から拝殿に向かって進み、拝殿の右奥にある熊野出速雄神社を見る。

その奥にさらに参道が続いていた。

見ると新雪に足跡が付いている。

ここの熊野出速雄神社はとても雰囲気が良くて、建築様式がどうとかいう文化的なことよりもとにかく雰囲気

皆神山 山頂

鳥居には富士山三国第一の扁額。

その先には石造りの祠が置かれていた。

この祠は富士浅間神社を祀る。

群発地震の震源地で、火山の跡を残す山に浅間神社の祭神が祀られているところなどは、皆神神社よりも現実的でイメージしやすいような分かりやすい印象を受けた。

神社の裏手が山頂で、そこに立つっていうのがなんだか気が引ける

高そうに見えた東側の盛り上がった場所は、この浅間神社から見ると同じくらいの高さか、ともするとこの場所の方が高いようにも見えて不思議だった。

実際は4・5mほど低いらしい。

眺望はほとんどなく、奇妙山がよく見える程度で他は木々に遮られている。

この山で見るべきものは皆神山と県宝の熊野出速雄神社なのだろう。

下山

皆神神社をあとにして登ってきたコースをピストンで下りる。

もしかしたら北アルプスが見えるポイントがあるのではないかと思ってはいたものの、駐車場も含めてそこまで期待できる場所はなく、おとなしく登山道へと戻った。

登りやすい傾斜は下りでも歩きやすく、積雪で足を滑らせるような危なさも感じられない。

調子が良くてダッシュできそうな気がした

どんどんと下って崩れた常夜灯を過ぎたあたりで、下の方にたくさんの甲高い声が聞こえた。

見下ろすと派手な服装の子どもたちが見える。

近づくと3・4歳の子どもたちで、擦れ違うときに近所の保育園の子どもたちだと聞いた。

とても道とは思えない斜面を駆け上がり、木などに登り下りしながら登山道を進んでくるところを見ると、序盤の通行止めで立ち往生していた自分がとても・・・

小さな子供が登ってくる時点で通行止めではないね