猿倉から大雪渓を経て白馬岳への登山

白馬村から八方を過ぎ県道322号線を猿倉へと進む。

道幅が狭くなり急カーブのある林道に変わり、猿倉荘の手前で広い駐車場に車を停めることができる。

ハイシーズンにはバスやタクシーの運行もある。

駐車場は猿倉荘の下に約60台ほどのスペースがある。

早い時間からたくさんの車が停まるため、白馬駅や八方からタクシーなどを利用することもできる。

身支度を調えて登山口の猿倉荘へ向かう。

登山届けの提出と合わせて登山ルートの注意点の説明を受け、脇から登山道へと入っていく。

最初の目標は白馬尻小屋。

大雪渓の直下にある山小屋。

猿倉から白馬尻までは約1時間の道程。

途中までは15分ほどで白馬鑓温泉への分岐にさしかかり、30分ほどまでは舗装のされていない車道を歩いて行く。

周辺の山肌には雪渓が残り、そこから流れ出る水が沢になって大きな音を立てていた。

車道からいよいよ狭い登山道へ。

足元は整備され歩きやすい。

とくに危険な場所もなく時間通りに白馬尻小屋へ到着した。

大雪渓を登る

白馬尻小屋ではアイゼンのレンタルや天気予報の確認ができる。

宿泊施設もあるので前日からここで休み、朝早くに出発して行くこともできる。

トイレと休憩を済まして大雪渓に向かって再出発。

白馬尻小屋から大雪渓までは約15分。

岩場でアイゼンを履き、いよいよ大雪渓を登っていく。

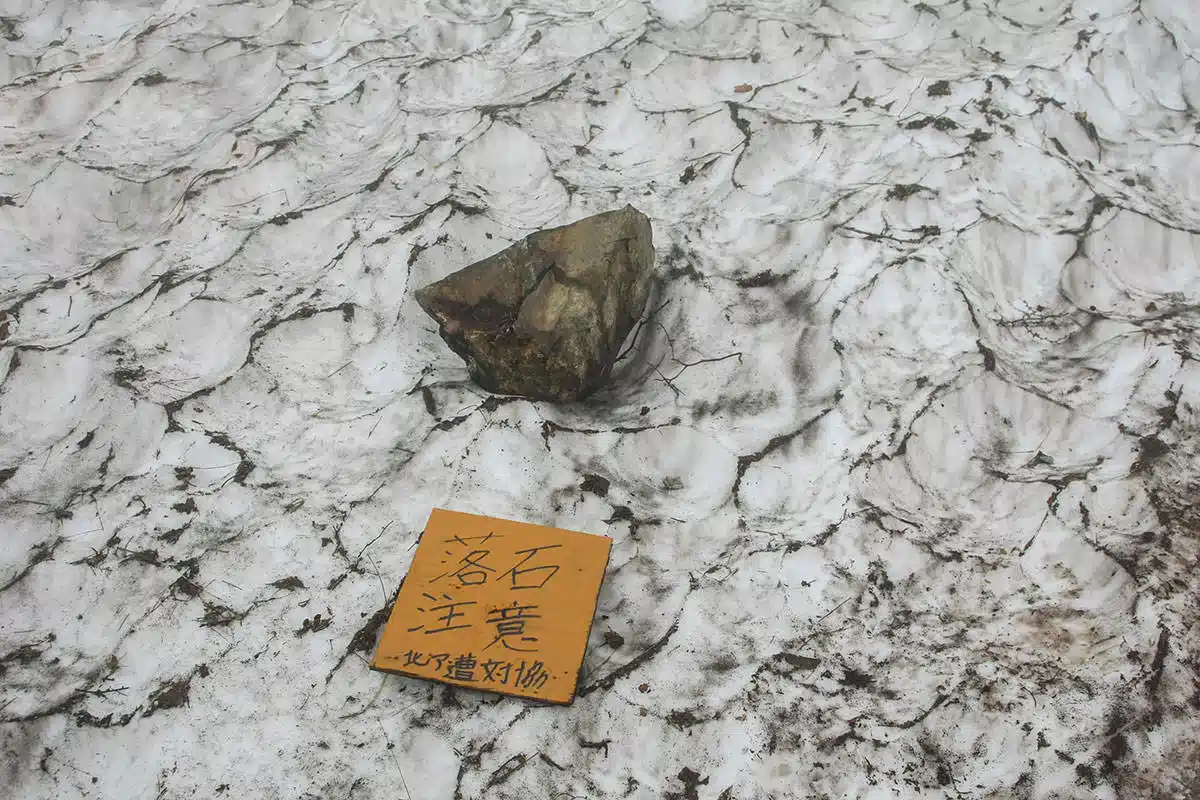

あちこちに大きな石が落ち、落石注意の看板が置かれている。

「雪上の落石は音も立てずに猛スピードで落ちてくる」

雪渓の上ではあまり長い休憩を取らずに、疲れない程度にゆっくり登っていく。

見通しが良く、行く先には同じように白馬岳を目指す長い長い列が見える。

振り返れば後ろにも長い列。

緩やかに登っていた大雪渓は15分ほどで斜面がキツく変わった。

ひんやりとした空気が流れて気持ちの良い大雪渓の上。

青空を覗かせながら厚いガスが流れて行く。

大雪渓の左側は杓子岳の岩壁。

ときどき風に吹かれ大きな音といっしょに石が転がり落ちていく。

まるで稲妻のような大きな音。

足を停めて石が落ちていく様子を伺う。

大雪渓を登って約1時間で岩室に到着。

ここで登山ルートは大雪渓から外れるためアイゼンを外し、大きな岩の転がった急な斜面を登っていく。

周囲の緑には花が多く咲いている。アイゼンを外してから40分ほどで再び雪渓にさしかかる。

50mほどの大雪渓のトラバース。

右側は遥か下まで続く大雪渓。足を滑らせれば怪我では済まないほど。

短い区間でもアイゼンを履き直して足元に気をつけながらトラバースを進む。

大雪渓から白馬岳頂上宿舎へ

アイゼンを外すと、斜面はこれまでよりも緩く歩きやすくなる。身の回りは緑と花に囲まれ、足元には石が転がる。

緩く歩きやすいものの、大雪渓を登ってきた疲労が出てくる。

一歩一歩、確実に歩みを進め、トラバースから20分ほどで大きな岩が2つそそり立つ場所を過ぎる。

さらに30分ゆっくりと登っていくと目の前に村営白馬岳頂上宿舎が見えた。

ここまで来ると山頂までは約30分ほどで登頂が見えてくる。

白馬岳のテント場は頂上宿舎だけで受付は12時半から。

荷物をデポして白馬岳を目指すことに。

白馬岳

頂上宿舎から登ること数分。杓子岳と白馬岳の分岐に到着。

登山道に咲いていた花は、この辺りでもより多く咲いている。

ガスが濃いため相変わらず視界は悪いものの、少しずつ山頂へ近づくにつれて、だんだんと青空が見えるようになってきた。

頂上宿舎から20分。

白馬山荘に到着。

国内最大級の山小屋で約1000人の宿泊ができるという。

眺めの良いベンチが置かれ、設備の整ったレストランが営業している。

ここまで数時間の山登りをしないと到着できないのが嘘のような山小屋だった。

白馬岳山頂へ

白馬山荘から白馬岳の山頂は近く、すぐ手の届きそうな場所にある。

ゆっくりと登って約15分。

2,932mの山頂に到着。猿倉からは4時間40分ほど。

北側には栂池大池からの登山ルートになる小蓮華山。

天候が良ければ剱岳や日本海も望むことができるという。

山頂の西側はなだらかな斜面が続く穏やかな山容となっているが、東側は遥か下まで見通せるほどの断崖絶壁になっている。

濃いガスは山頂では晴れることが無く下山を始めると段々と周囲が晴れてきた。

南側には白馬三山を構成する杓子岳と白馬鑓ヶ岳。

白馬山荘創始者の松沢貞逸のレリーフがその稜線を眺めるように建てられている。

丸山からの夕景

白馬岳と杓子岳の間にある小高く丸い形のピーク。

丸山というこの山からは朝陽と夕陽を望むことができる。

頂上宿舎のスタッフによれば、白馬岳よりも天候に恵まれることも多く眺めも良いという。

テント場からも10分ほどと近い。

特別な装備も必要無く気軽に景色を楽しみに登ることができる。

杓子岳

白馬岳と白馬鑓ヶ岳に挟まれるように聳える2,812mの鋭鋒。

三山縦走の場合、2,932mの白馬岳から約2,600mの鞍部に下り、再び2,812mの杓子岳へと登る。

累計高度約540mほどのアップダウン。

頂上宿舎からなので200mほど低いとはいえ、鞍部への下りは足への負担も大きい。

東側にある高妻山や妙高山から登ってくる朝陽と、朝陽に色づく立山連峰を眺め、丸山から鞍部へと高度を下げていく。

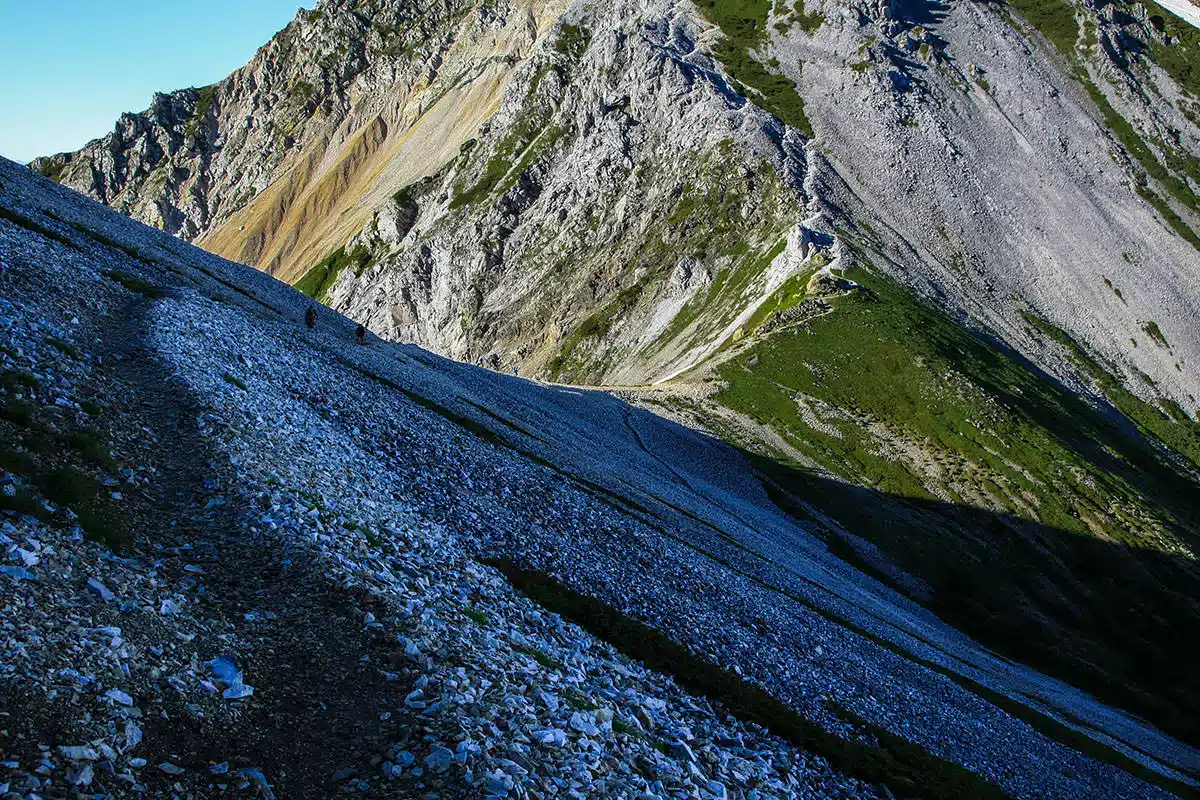

ハイマツが生えたザレ場が続く。

眼下には白馬大雪渓。

杓子岳直下の急登

鞍部に到達すると緩やかな登り返し。

右へ左へと折り返しながら、再び高度を上げていく。

だんだんと杓子岳の崩落した山肌が迫る。

杓子岳は山頂を通らずに白馬鑓ヶ岳へと向かう巻き道も開けている。

分岐を山頂方面へと進み、急勾配のガレ場を登る。

斜面が急なだけはなく、左側には崖が切れ落ちて緊張感のある登山ルートが続く。

頂上山荘から約1時間半。杓子岳の山頂に到着。

剱岳と立山はより大きく見えるようになり、鹿島槍ヶ岳や五竜岳もその山容を見ることができた。

西側は急勾配を登山道、東側は崖という雄々しい山容。

白馬岳の全景も近く見ることができる。

白馬鑓ヶ岳

杓子岳の山頂から狭く切り立った尾根を歩き、白馬鑓ヶ岳へ向かう。

登りと同じように急な勾配のザレ場を下り杓子岳と白馬鑓ヶ岳の鞍部に到着。

約2,680mの標高から300m弱。

再び急登を登っていく。

西には立山の街がうっすらと見える。

剱岳の奥には白山。

槍ヶ岳や穂高岳も山容がくっきりと見えるように眺めが変わった。

白馬鑓ヶ岳からの眺望

杓子岳から約1時間で白馬鑓ヶ岳の山頂に到着。

白馬岳から杓子岳を越え、歩いてきた登山道が一望。

さらには鑓ヶ岳を過ぎて唐松岳へと続く登山ルートを見渡し、その先に聳える五竜岳や鹿島槍ヶ岳が間近に見える。

槍ヶ岳や穂高岳もグッと近くに。

剱岳から立山と、北アルプスの稜線までを見通す。

白馬三山を歩く中で、白馬鑓ヶ岳からの景色は最も印象的に残った。

鑓温泉を通っての下山ルート

白馬鑓ヶ岳を過ぎると、しばらく急な勾配の下りが続く。

山頂直下のザレ場を下り降り天狗尾根へ。唐松岳への分岐を下山方向に進む。

今まで眺めながら歩いてきた剱岳と立山はここで見えなくなる。

変わって天狗尾根の赤い山肌と、そこに咲き乱れる高山植物と雪渓を楽しめる。

杓子岳の崩落した斜面も険しく雄々しい雰囲気があったけれども、天狗の立ち上がった岩もなかなかに険しい。

真下に向かって降りていくような下山ルートを慎重に進むと、1時間ほどで樹林帯に到達した。

すっきりと晴れていた稜線から、厚いガスの中へと入っていく。

下りの難所・鎖場

樹林帯へと近づくとルート上には「この先岩場」と注意を促す板看板がいくつも置かれている。

足元は滑りやすい蛇紋岩で、加えて湿った土のために足を掛けるためのハシゴも滑りやすい。

鎖に掴まり、岩場に手を突いて慎重に降りる。

最初の岩場は5mほどの高さ。

それを過ぎると高度感のある長い岩場を進むルートに変わる。

岩場を過ぎると、階段やハシゴが整備されたルートに変わり、大きな雪渓を渡る。

距離は50mほどの雪渓だが、見えないほど下まで続いている長さ、そして傾斜とトラバース気味に続くルート。

足跡がしっかりと付いているものの注意が必要。

雪渓を過ぎるとすぐ目の前には鑓温泉の屋根が見える。

鑓温泉から猿倉へ

鑓温泉は標高2,100mに位置する宿泊もできる温泉小屋。

日帰りでの入浴も可能で、登山者の中にはここで汗を流す人もいる。

テントの設営も可能。2畳ほどの広さの足湯は無料。

昼間は男湯になっている露天風呂を見上げながら、足湯に浸かり、ここまでの疲れを癒やす。

山小屋らしい雰囲気で囲いが作られているので、その気になれば男湯の様子が良く分かる。

カメラを構えるのも気をつけなければ写さなくて良い物も収まってしまう。

食べ物やお土産物があるところも他の山小屋と変わらず、ここを目的地にするのも良いかもしれない。

猿倉へ下山

鑓温泉からは雪渓をいくつも越えて猿倉へと向かう。

さっそくの急登から雪渓に入り、トラバース気味に渡っていく。

100mほどの歩行区間で、ここも足を滑らせれば見えないほど下まで滑っていきそうな箇所。

雪渓を渡りしばらく土の上を進むと、また雪渓に出て渡る。

急激なアップダウンはなく、ほぼ標高を変えずに横へと進む。

遠く先には最後の登り坂になる小日向山の尾根が見えた。

杓子岳直下の崩沢を越え、杓子沢が最後の雪渓になる。

岩がゴツゴツと顔を出し、たくさんの緑に囲まれたルートが長く長く続く。

鑓温泉から2時間ほどでようやく小日向山への登り坂に到達した。

白馬三山の尾根付近で見られた高山植物とは種類も替わり、このあたりではニッコウキスゲが咲いていた。

15分ほどの登り坂を越えると、再び水平に進むようにルートが変わり水芭蕉が群生していた。

小日向山の辺りは水量が多いようで、足元に水が染み出ているばかりか、登山道を外れたところには湿地帯のようになっている場所も見られる。

だんだんと標高を下げて1700m付近を通過すると、白馬尻へと向かい際に耳にした水の落下音が聞こえてきた。

雪渓から流れ出る、大きな水の音を聞くと猿倉が近いことを感じさせる。

三山の縦走から鑓温泉を過ぎ小日向山を越えるまで、距離も時間も長く、ここまでくると早く猿倉について安心したい気持ちが大きい。

九十九折りにいくつも折り返し、長い長い下り坂を進んでいく。

勾配がなだらかになって折り返しが減ると、猿倉からの合流地点までは少し。

鑓温泉を出て3時間半。ようやく合流地点に到着した。

白馬尻小屋と鑓温泉の合流地点を過ぎると、登山道は広く車が通れる道路に変わる。

約10分ほどの猿倉への道のり。道を逸れて林の中に入ると、猿倉荘の屋根が見えた。

白馬三山の縦走路は、2泊3日かけて歩きたいほどの景色が見られた。

距離も長く、高低差もあるため、時間が取れるのならばゆっくりと向かいたい。

白馬岳から白馬鑓ヶ岳までの間に見られる北アルプスの稜線は、長い行程でもまた見たいと思えるほどの景色だった。