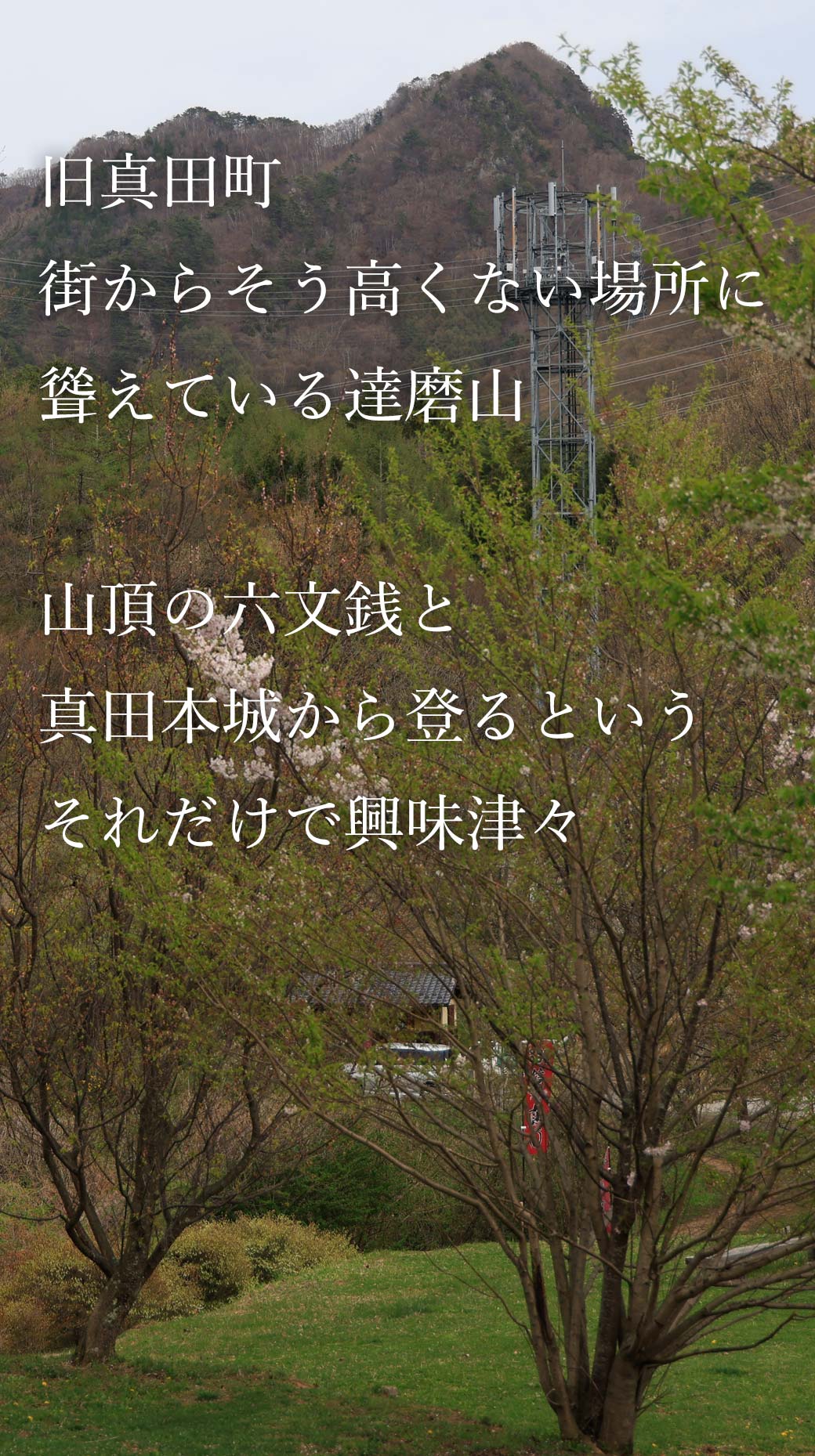

真田の達磨山

上田市街を見下ろす県道真田東部線。

戦国時代の活躍で知られる真田氏ゆかりの地で、西側には砥石城、東側には真田本城と街を挟むように城跡がある。

達磨山は真田本城の東側、尾根を繋いだ先に聳える岩稜の山。

山全体を樹林帯が覆い、家々から近い距離感でありながらも屏風のような急峻な斜面が高く聳えている。

登山口は真田本城から。

城跡の駐車場に車を停めて準備を整える。

街が見下ろせるばかりか四阿山も望むことができ、ここで満足してしまいそうな場所だった。

戦国史ファンとしては、真田本城はけっこうな見どころで

駐車場の傍らにはキレイに清掃されたトイレがあり、その先に林道が続いている。

二股に分かれた林道は、ひとつは下りていき、もうひとつは達磨堂と看板が掛けられていた。

遠く菅平が見通せる。

林道のなかを木々に囲まれながら、遠くの景色をチラチラと見ながら進んだ。

林道は平坦で緩やかに登っていた。

野鳥のさえずりがうるさいくらいで、その音の中、山菜採りのひとたちが山の中で動いている。

ときどき枝葉が揺れるのを見て、熊かと身構えながら、ひとの頭が見えては「またか」と繰り返す。

12分

駐車場から12分ほどで林道の終点に着いた。

山側が大きく崩落し、林道を塞ぐように巨石や砂礫が積み上がっている。

終点でなくても、これより先には車が入ってくるのは無理そうだった。

沢沿いの登山道

林道の終点から10mほど先に進むと沢が流れていた。

いつかの大雨の影響か、倒木や石が転がり荒れた状態だった。

正面に見える斜面のなかには踏み跡のように横切って登っていくものが見えたり、沢の間際を登っていく踏み跡が見えたり。

事前に調べていた情報では、この沢沿いに進んでいくようだった。

本当は沢の横に灯籠があって、それを目印に沢の左側を登っていくらしいのだけど、この時点では沢の中の踏み跡しか見えなくて

沢にある踏み跡に沿って登っていく。

左右の斜面からは砂礫が崩落してきたようで、足元も踏みしめると崩れやすい。

大きな石も足を乗せると動くところがあり、災害後の荒れた登山道の様相だった。

荒れてはいても踏み跡が見え、足の置き場も分かりやすかったため、何の疑いもなく沢に沿って登っていく。

5分ほど経ったところで先を見ると、沢が大きく抉れていた。

この先を登るためには2mほどの高さの脆い段差を登らなければならない状態。

自分の背より高い段差で、しかも脆いとなると苦労しそうだと思い周りを見回してみると、すぐ間近の高いところに登山道のような段差が見えた。

段差どころかロープが張ってあり、見るからに人が歩くためにそうなっているようにも見える。

これは沢を歩くのではなく、どこからか沢を離れて斜面に取り付くのが正解だったと気が付いた。

どこにもココから登ってね的なものは見えなかったけど、あきらかにあっちが登山道

沢から登山道へ戻るために斜面に足を掛ける。

柔らかくて踏み込むと簡単に足が掛けられるかわりに、すぐに崩れていく。

よく見ると同じように斜面から登山道へ戻ろうとしたような踏み跡があった。

戻るならココだろうってみんな思うんだな

達磨堂分岐

25分

登山口から25分ほどで達磨堂との分岐に着いた。

分岐に建っている矢印に向かっていけば、ここから尾根に登って迷いやすいところはなかったはず。

だいたいの目安の時間でペースもちょうど良かった。

木々がいっぱいに生えた急な斜面を、九十九折りに登っていく。

葉の間からは空が見え明るい。

目指す尾根も近くに見えてくる。

10分ほど登ると周りには巨石が見えてきた。

斜面には踏み跡のようにも見える窪みがいくつかあり、おそらく同じくらいの高さにあるだろう達磨堂へコース外を歩いた踏み跡ではないかと思えた。

尾根の急登

登山口から36分

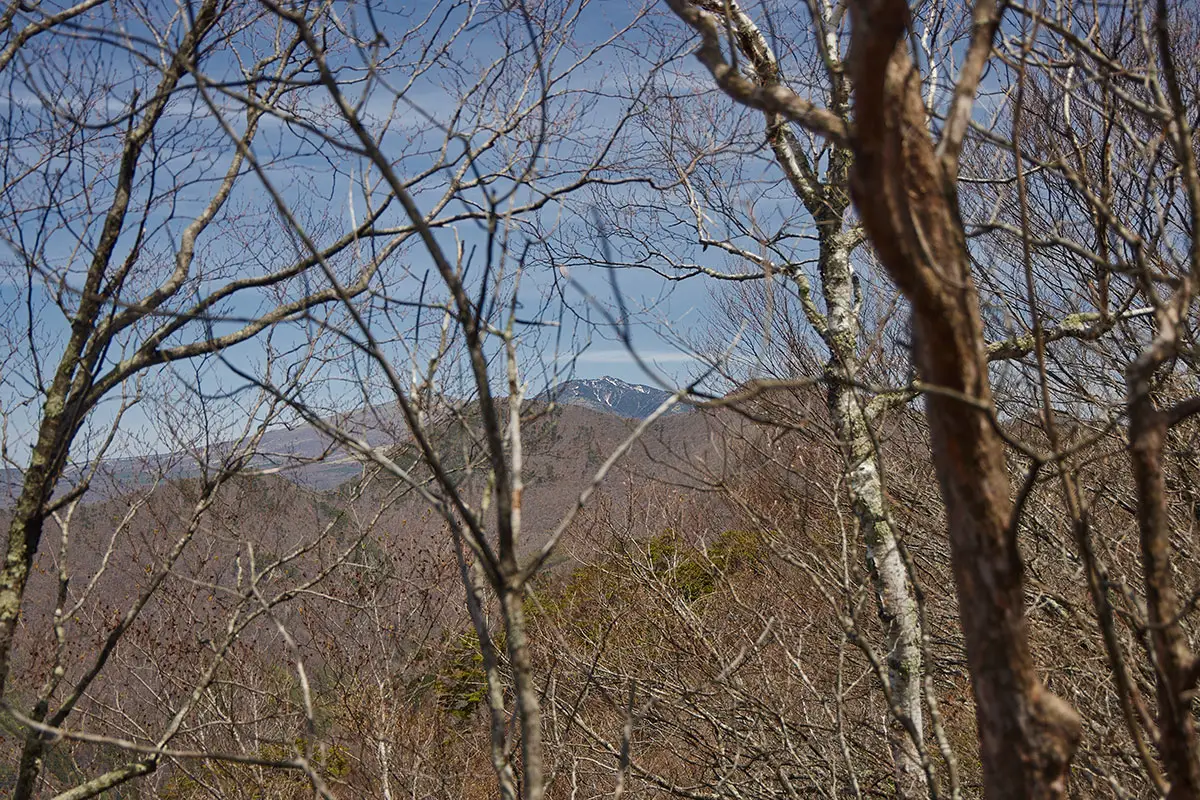

急な斜面を登ってようやく尾根に出た。

鉄塔が建っているため、この一帯だけ木々が無く景色が開けている。

先にある木々の上にはこれから登るだろうピークが近くに見え、振り返ると東太郎山が見えた。

一度ここで息を整えて、再び木々の中へと入っていく。

ここからは尾根道になるため登山道の幅は狭くなり、特に左側は谷へ深く切れ落ちていた。

3分ほど進むと岩の尾根に変わった。

巨石の地面のために木が無く、青空が広がっていた。

視線より低い位置に木々が茂っているおかげで街や近い山は見づらかったが、かわりに北アルプスを見渡すことができた。

岩の尾根は短く、1・2分ほど段差を踏んだだけだった。

木々の囲まれた中へ戻ると、壁のように急な斜面と、斜面を横切りながら下りていく踏み跡とに分かれていた。

どちらにもテープがあり、見ようによってはどちらも正しいコースに見える。

下っていく方は枝で先が見通せないだけに、きっといったん下ってすぐに登り返しそうに思え、斜面を登っていく方はテープがあっても藪なのでないかと思える。

間違っていた場合には引き返すことも頭に置きながら、斜面を登る方へと進んでみた。

整備されたキレイな道とはいえないながらも踏み跡があり、登る方向を間違えることも無さそうな様子。

枯れた葉が積もり、足の感触が柔らかく歩きやすかった。

登っていくほどに狭くなっていく尾根。

斜面の角度が緩まることはなく急登が続いて行く。

謎の分岐から10分ほど登ったところで、上部が明るく空が見えてきた。

木々に遮られて景色は見えず、どこまで登ったのかの想定はできないものの、きっとまだ登り続けることは想像できた。

いったん傾斜が緩まって下りるかと思うと、すぐに急な勾配になった。

尾根が狭くて左右が深いのがドキドキする

5分ほどで登ると勾配が緩くなったピークの上には巨石が埋まっていた。

石を除けて進むと少しだけ下り、鞍部から急登が始まる。

藪にはなっていないぶん、傾斜の先が見えて急勾配が続いて行くのが分かる。

川上村の五郎山と良い勝負の急登だと思いました

尾根のような狭い登山道ではなくなったかわりに、さらに柔らかな土の斜面になった。

段差は崩れやすく、踏み跡は直登しているかのような角度で、とにかく登るのが辛い。

10分と掛からずに急斜面を登ることができたものの、体感時間は倍ぐらい掛かっていたような印象だった。

急斜面のあとは尾根道になった。

木々が疎らで陽の光が暑い。

足元には軟らかな土の間に石が埋まり、段差のようになっているのが歩きやすかった。

ピークの上に立つと、周りの尾根が低く見え、真田の街を見下ろすことができた。

遠くには北アルプス、白馬乗鞍岳から槍ヶ岳まで広い範囲で見渡すことができた。

ここまで続いていた急勾配は緩まり、尾根はなだらかな登りになった。

先には高い尾根も木々も見えない。

ようやく山頂の稜線に出た印象だった。

少し進むとなだらかなピークに出た。

平坦な尾根が続いている。

落ち葉を踏みながら、尾根の上を進んで行くと少し高い場所があった。

ここが山頂かと思えるような雰囲気。

景色も良さそうだった。

尾根の先にあった小高いピークに着くと、なんだか思っていたのと違う景色だった。

山頂標はどこにもなく、まだ登山道は続いているのが見える。

たしかに山頂の尾根は東西に長かったと思い出し、踏み跡に沿っていくと狭い尾根に変わった。

巨石の尾根に変わり、木々が少ないところから景色を見ると、先ほどの急登の尾根と同じ北アルプスが見えた。

尾根の先には、山頂のように見えるピークが見える。

いったん今の場所を下りて登り返すような地形になっている。

あそこまで登り返すのは嫌だな

鞍部まで急な斜面を下りる。

岩の上から見通した印象ほどは下りず、登り返しも想像したよりも少なかった。

ただ登り切ったピークが山頂かと思うとまったくそうではなく、目印にしている山頂標はない。

踏み跡が続く尾根の先のようだった。

ゆるやかに下りると、岩が積み上がったようなピークを登った。

見るからに山頂のような雰囲気。

腰を下ろすような広さはありそうだった。

山頂はまだだった

山頂と思われたピークから踏み跡は続いていた。

細い尾根は左側が深く切れ落ちている。

この先には緩やかに登ったピークが見えているが、ここまでの尾根上にあったピークに比べたら山頂感が無い。

狭い尾根上に土が盛り上がっているだけのようだった。

達磨山山頂

登山口から1時間25分

急斜面とアップダウンの山頂稜線を越えて1時間25分ほど、ようやく達磨山の山頂に到着した。

山頂を期待し過ぎ、山頂を間違い過ぎて、到着したという達成感は無かった。

ただ期待していた山頂標と、そこに刻まれた真田の旗印の六文銭は、ここに登りたかったという目的のひとつで、見ることができた満足感があった。

事前に知った情報だと、天気の良い日には山頂から烏帽子岳がよく見えるという。

たしかによく見える位置にはあるものの、枝が多くて視界が遮られる。

景色は良くないけれど六文銭が見られて良かった

狭い山頂部にには三角点が埋まり、この先の尾根にも踏み跡が続いている。

後で知ったところでは、この踏み跡を辿って霧隠峰への縦走ができるという。

眺望の少ない樹林帯の中、岩壁の多い細尾根を歩くのは、土地勘やルートファインディングの経験がなければ大変そうに思えた。

この先も登山道はあるのだろうけれど地形を分かっていないと厳しそう

下山

山頂からの下山は、登ってきた道を折り返して達磨堂へ行く。

アップダウンを繰り返した山頂の稜線は、登りよりも下りの方が遥かに楽に感じられた。

稜線から尾根の急坂へと差し掛かると、足に優しかった軟らかな土が返ってソールのグリップ力を失わせるようで、滑り落ちないように注意が必要だった。

山頂から28分

足元に気をつけながらの急坂下りを続け、山頂から28分ほどで鉄塔まで下りてきた。

登りで1時間近く掛かったことを思うと、半分以下の時間で下りることができたのは意外だった。

鉄塔から斜面の九十九折りを下りる。

登りで見ていた斜面の踏み跡は達磨堂へ続いているようにも見え、ショートカットしたい気持ちがありながらも、だからといって確かな場所も分からずでは入り込むこともできなかった。

この下にある分岐まで下りてから同じ高さまで登り返すのも苦労だと思いつつ、間違いのないコースを辿ることにした。

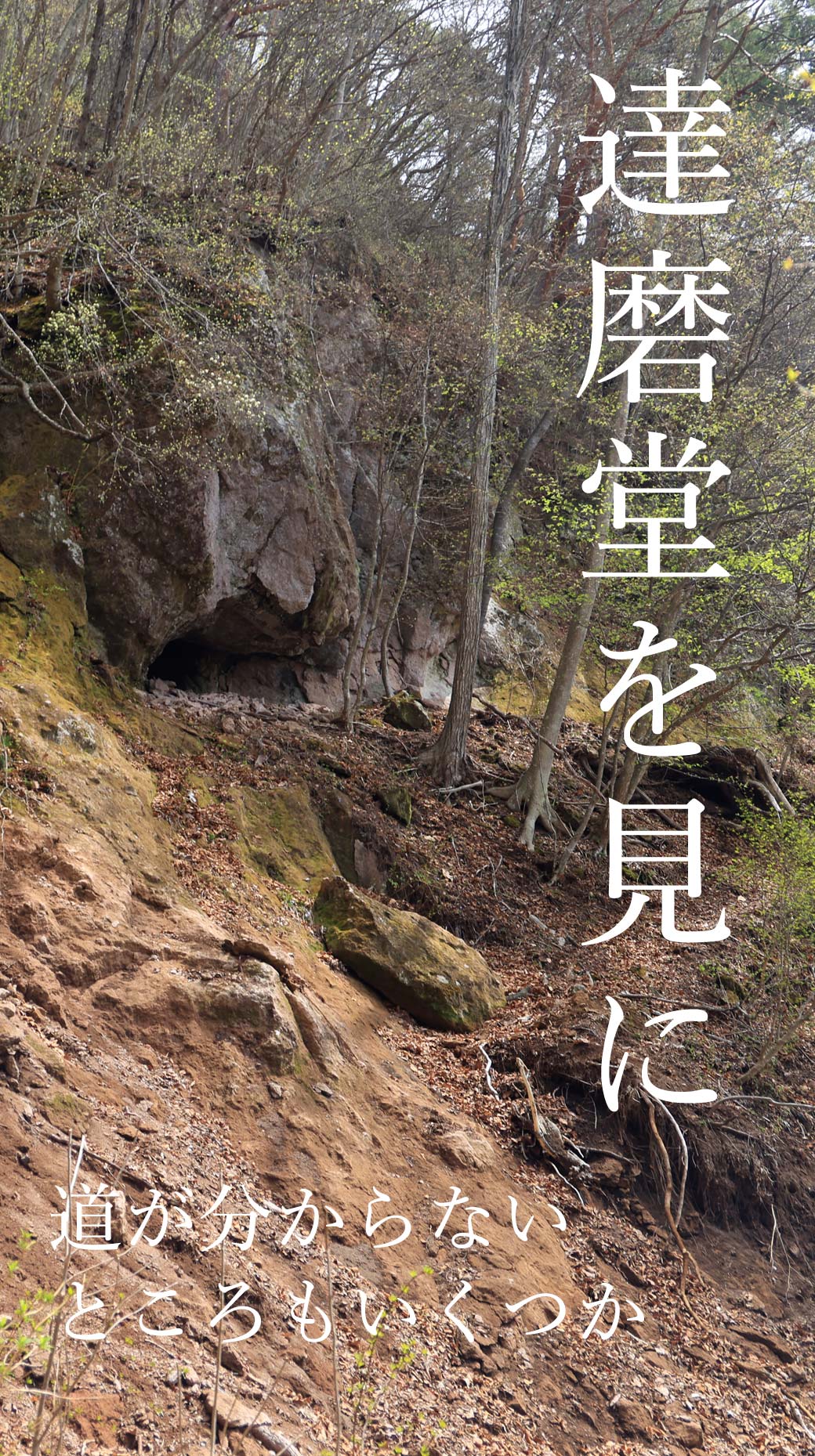

達磨堂

鉄塔から7分ほどで達磨堂へ向かう分岐点に下りてきた。

矢印の指す方へ向かって斜面を登り返して達磨堂へ向かう。

見上げてもどの辺りに達磨堂があるのか見当も付かず、テープを探しながら斜面を登った。

相変わらず崩れやすい土の斜面で、踏み跡では無い場所を踏むと簡単に足が流れる。

テープは疎らで見当を付けながら登っていくと岩崖が見えた。

たしか達磨堂は岩崖の下にあったはず。

この岩崖を辿ることで、達磨堂を見つけられそうだった。

岩に近づくと踏み跡があり、斜面を九十九折りに登りながら達磨堂を指す看板も建てられていた。

鉄塔の下から続いていそうな踏み跡は、この看板の辺りに繋がっていそうで、ただ踏まれた形跡も不明瞭だった。

ショートカットできそうだったけど、しなくて正解だったと思う

岩壁は窪み、脆く崩れやすい地質そのものといった印象だった。

足元には落ちてきた砂礫が積み上がり、足を踏み込むと埋まり崩れた。

達磨堂を指す看板のあったあたりから続く岩壁の窪みにはそれらしいものは無く、達磨堂を探してさらに先を見てみると少し上部の岩壁にも窪みが見えた。

ただその窪みには登山道は続いてなく、おそらく崩落したまま復旧もしていないのだろう。

沢のように崩れ落ちたままの砂礫と、その先には倒れた木が横たわったまま。

さらに上へ登ると巻き道があるらしいが、それよりも砂礫に足を突っ込みながら渡っていった方が楽に進めそうだった。

崩れそうな地面を踏み、沢のようになった対岸に渡った。

藪の間から覗いて見ると広場のような平坦な場所が見えた。

見るからに何かがあるような地形で、きっとそこが達磨堂だと思えた。

身を屈めて倒れた木を潜り、リュックを引っかけながら進むと、高い岩壁の窪みに達磨と石仏が置かれているのが見えた。

案内板のようなものが置かれているものの、文字が掠れて読むことができない。

ひとけの無さと賑やかな野鳥の声が印象的な場所だった。

達磨だった

あまりに滑らかな形をした石の達磨を見ながら、ここからどう戻るかを考える。

山の斜面や木々が茂っている状況を見ると、達磨堂の真下へと続く尾根もなだらかで歩きやすそうに見える。

仮にこの尾根を下りたところで、長い距離ではないことも下りた先の位置も想像ができる。

達磨堂を見るよりも地形を眺めている時間のほうが長く、結局は登りで見てきたテープを目印に、同じ道を辿ることに決めた。

崩れた斜面のなかで足場の良さそうなところに目星を付ける。

手を突きながら足早に斜面の反対側へと渡って、やっと足場の良いところに着いた。

あとは登山口へ引き返すだけだと思うと安心感があった。

達磨山と達磨堂の分岐から、少し下りると沢の方を指す看板が建っていた。

これが林道用のものなのか登山道を示す物なのかは分からないものの、沢へ向かって踏み跡が続いていた。

ここまで沢を登ってきて登山道に合流するのが正解だったのかな

歩きやすそうな登山道から、登山道のように見える沢の方へ下りる。

相変わらずの脆さと浮き石、少しながら水が流れて川になっている。

ここが正しい登山道なのか迷いながら、見覚えのあるところまで下りてきた。