西から雨が降る天気

この日の天候は九州や中国地方から徐々に雨が迫ってくるとのこと。

地附山のある長野も昼間のうちから雨が降るだろうと。

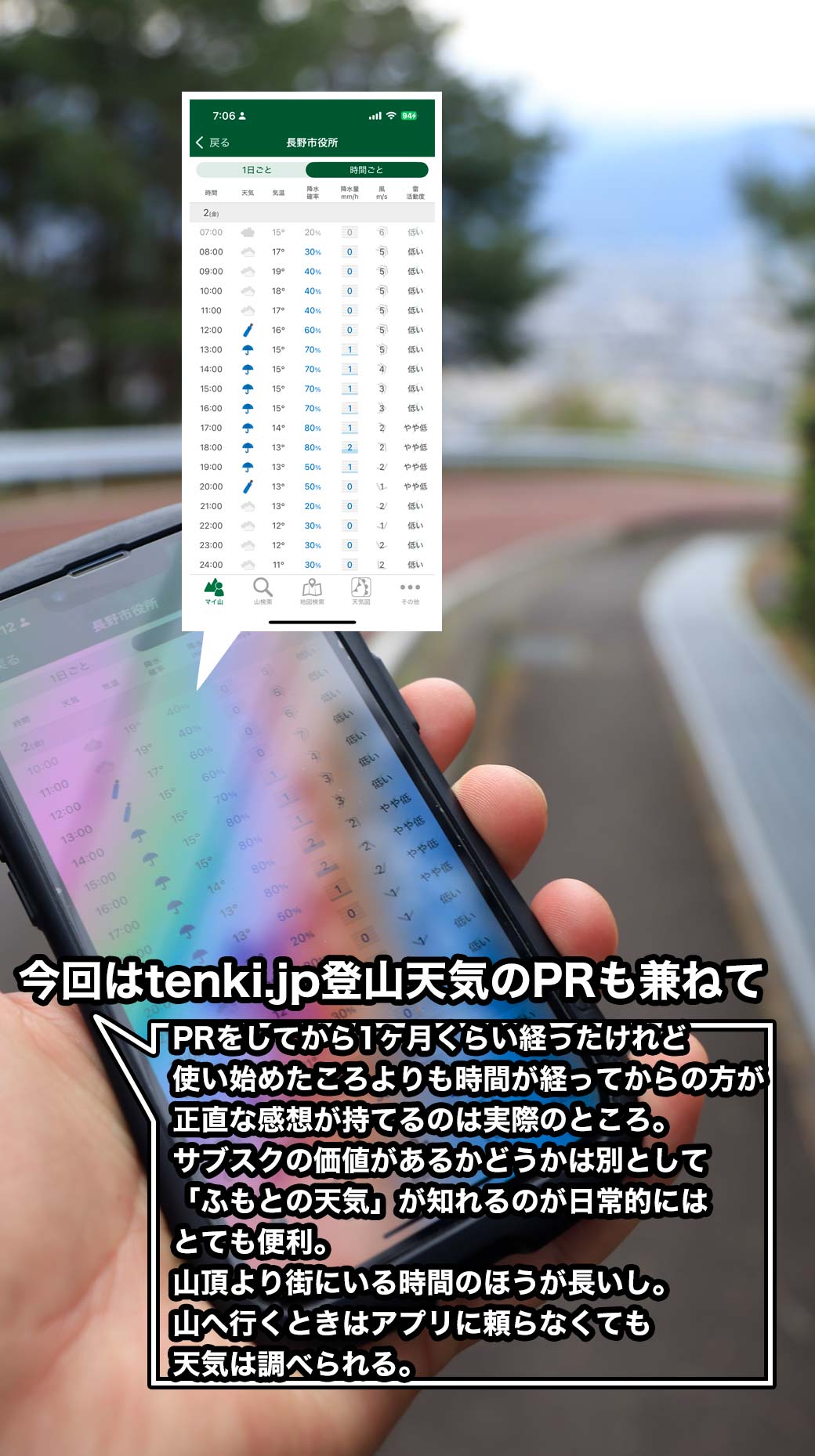

山へ行って雨に濡れずに済むだろうかというところで、スマホアプリから天気予報を知っておくことにした。

tenki.jp登山天気を使う

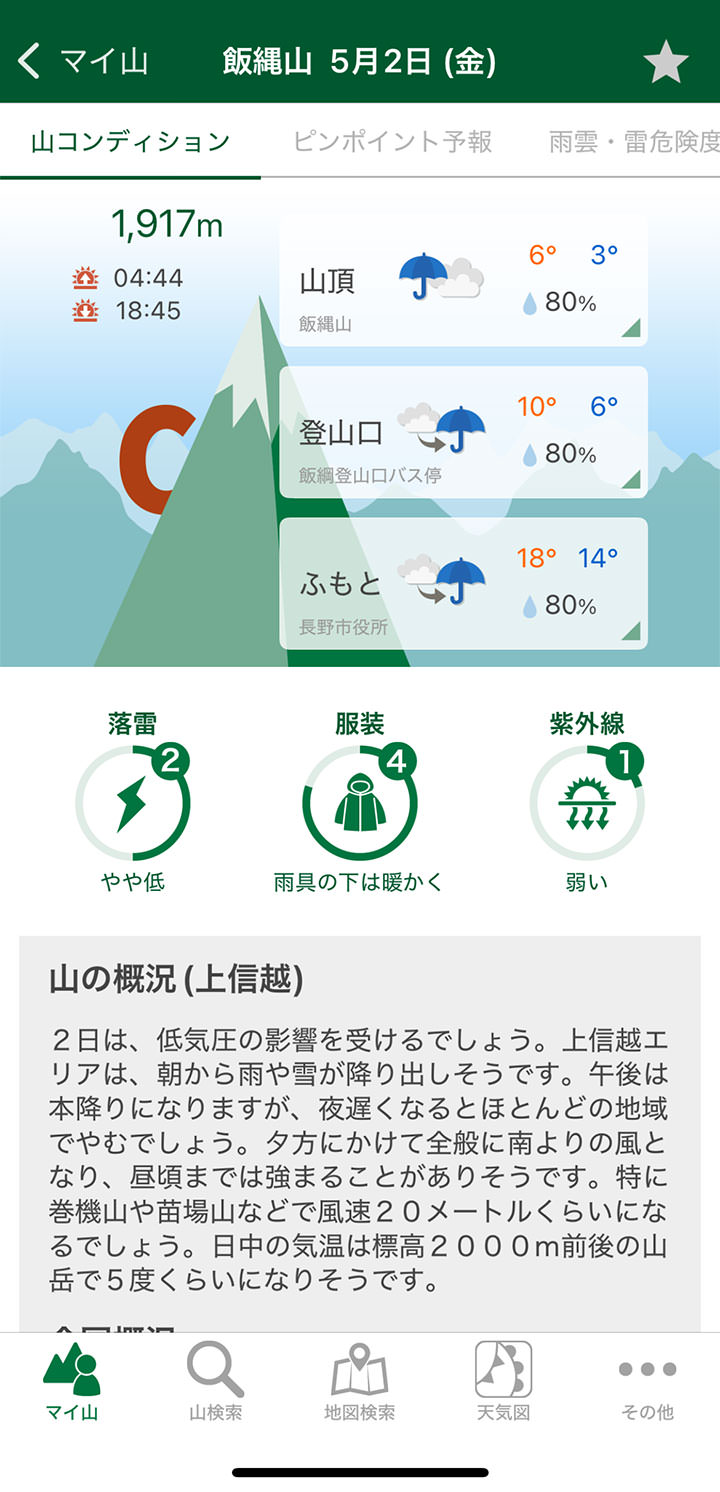

今回の山行は日本気象協会の公式アプリ「tenki.jp登山天気」を使って事前に天気をチェックした。

「tenki.jp登山天気」は全国の主要な山の登山口や山頂付近の天気予報が見られるアプリで、天候が数値化されているところが初心者にも分かりやすい。

アプリだとWebでは得られない直前まで天候や詳しい情報がチェックできることや、全国の広範囲から登る山の周辺というピンポイントで予報を知ることができ安心感が得られる。

アプリを立ち上げる

気圧配置を確認

最寄りの山から情報を得ることにした

行動中の天気を確認

難点を上げるとしたら、アプリには主要な山のみの掲載のため、足慣らしやこれから登山を始めようというときに標高が低かったりマニアックな山ではピンポイントの情報が得られないこと。

表示した地図を自由に動かして予報を見ることができるため、厳密な情報を求めなければ十分に用は足りる。

ライトプランなら月額240円、全ての機能が使えるプレミアムプランでは月額550円。

一ヶ月ごとにプランの変更ができるため、集中的に山へ行くシーズンだけサブスクに加入するのも良い。

跳駒トレイルから登る地附山トレッキング

地附山は街から近いせいか、観光地化していた歴史があるせいか、登山口以上にコースが多く分かれている。

駒形駒弓神社から登る跳駒トレイル、防災メモリアル地附山公園から登るつづらトレイル。

主要なそのふたつの登山口から入ると、登山道の道中で分岐がある。

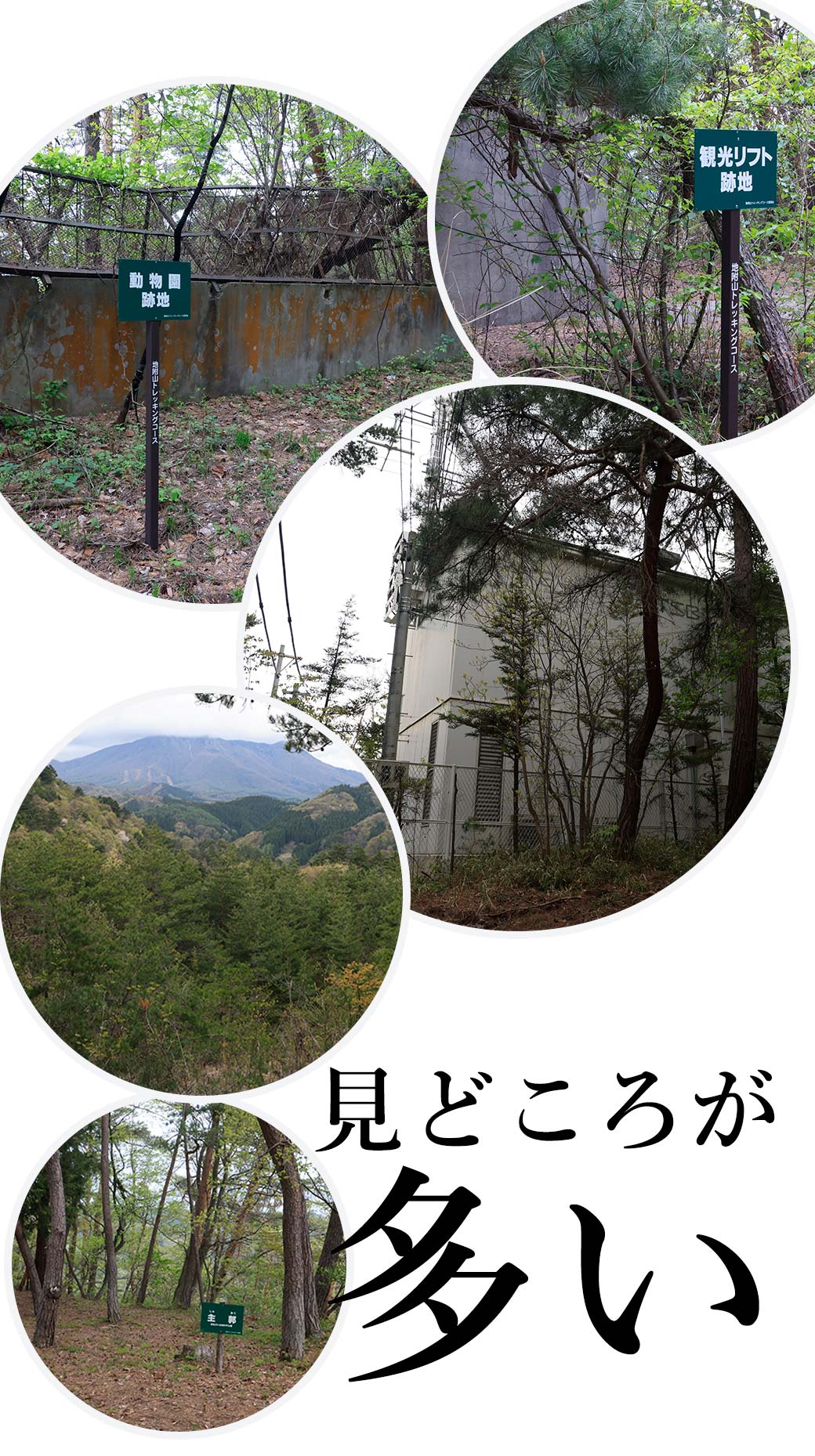

動物園やロープウェイの跡ばかりではなく、山城跡や前方後円墳といった史跡まで、地附山は単なる里山というには見どころが多すぎる。

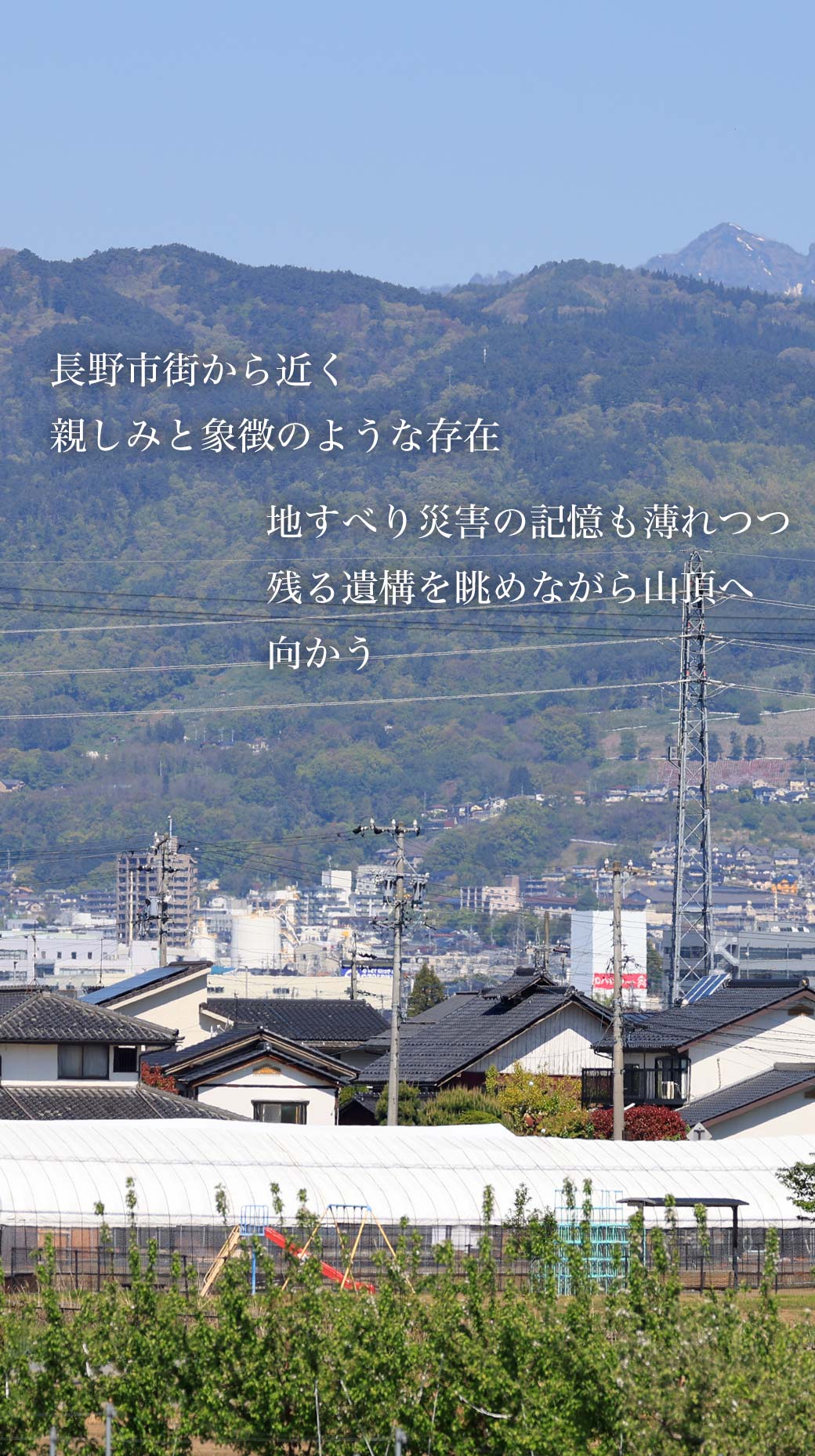

飯縄山のように長野市街のどこからでも見え、それでいて飯縄山よりもはるかに近い地附山。

大きな災害のおかげか名前もよく知っていて、身近な低山だからこそ登ってみようという気はなかった。

それが善光寺の周辺には川中島の戦いに縁のある山城が点在していることを知り、山城のひとつが地附山にあるということをキッカケにして、登ってみようという気持ちが湧いてきた。

重ねて地附山公園から景色を眺める機会があり、ひさしぶりに長野市街を見下ろした。

見るからにお手軽な感じだし、一度くらい行ってみても良いんじゃないか?

地附山の主な登山口は地附山公園と駒形駒弓神社入り口。

どちらも高低差にそう大きな違いはない。

ただ旧バードラインの近くを通る地附山公園から入った方が歩きやすそうではあった。

ここは「健脚向け」と書いてある神社の入口から行くべきか

「跳駒トレイル」と書かれている駒形駒弓神社の入り口へ向かう。

登山向けに駐車場が設けられ、10台ほどは停められそうな広さに、木製の杖まで備え付けられている準備の良さ。

ただ入口に掲げられている「熊出没」の看板と、4月21日に目的情報という掲示が物々しい。

準備を整えて、熊の注意喚起の横から神社へと向かっていく。

初めての山はどこへ行っても「ここで良いのか?」という不安が付きまとう。

緩やかに下っているような舗装路に、若干の不安を感じつつ石段の前に来た。

事前に見ていた情報では金比羅宮を通るとか、金比羅宮が入口のような見出しが付いていた。

きっと駒形駒弓神社の金比羅宮を目印に進むのが間違いが少ないのだろう。

神社でよくある不自然な高さの蹴上げに歩幅をあわせて、一段ずつ石段を上っていく。

すると石段の右側に「金比羅宮」を指す看板があった。

しかも「駒形駒弓神社経由」と書いてある。

この石段は駒形駒弓神社へ向かっているんじゃないのか?と疑問が湧く。

まずは金比羅宮を目指している。

いま上っている石段はどこへ向かっているのだろう。

看板は右側にある藪を指しているように見える。

無視をする勇気

石段を信じた。

3分ほどしか上っていなかった。

駒形駒弓神社の入母屋の立派な社殿があり、社務所まで建っている。

あの看板はなんだったのかと思うくらいにすんなりと境内に着いた。

ただ見回しても登山口らしきものが見えない。

ここからどこへ向かっていけば良いのかと思っていたところ、振り返ったら上へと続く踏み跡があった。

金比羅宮へ向かう

明るい林の中に踏み跡が続いて行く。

よく整備された道らしく、登山道の横には伐採された丸太が積まれている。

その作業で作られたであろう道も続いている。

ときどき、歩いている道と作業用の道と正しいのはどちらだろうかと思う。

右にも左にも道のようなものが見え、まだ社殿がすぐ近くに見えるのに、早くも間違えてしまったのではないかと不安になる。

看板が近くに見えたら、ほんとうはあっちを歩かなければ?と思えるくらい不安

神社から3分ほどのところで金比羅宮を指す看板があった。

看板が指す方を信じ、まずは金比羅宮があるほうへ進むことにした。

森はだんだん木々が厚くなって、間近に見えていた住宅地は緑の向こうに見えなくなった。

神社から5分

緑の中に小さな鳥居が見えた。

登山口からは10分足らず。

覆屋の中に収められた小さな社殿。

近くに掲げられた説明を読むと、昭和10年に遷されたものだという。

江戸時代からここにあるとか、そういう想像をしていた

早々に金比羅宮を跡にして山頂を目指すことにした。

社殿の横を通って平坦に進んで行くと、なだらかに下っていくようになった。

このまま駒形駒弓神社へ下りてしまうんじゃないかと思える。

少し歩くと「いにしえコース」という文字が見えた。

そこに指すとおりに行けば、神社へ戻ることは無さそうに思えた。

なだらかに登っていく登山道で、まだ蕾の花があちこちにある。

斜面が急になっているところには階段が作られて登りやすい。

ただ唐突に通行止めの看板が建っているのには面食らう。

こんなに歩きやすいところで通行止めって一体なにがあった?

パワーポイント

金比羅宮から9分

つづらトレイルからの合流地点に出た。

分岐2と書かれている。

この分岐を右へ下りると地附山公園に出るようだ。

建っている看板を見ると、このまま分岐を登っていくとパワーポイントへ続くと。

2分ほど進むと急に眺望が開けた。

目に前に広がる藪の向こうには長野市街と志賀高原などの山並み。

地附山公園から見える眺めに似ている見覚えのある眺望だった。

一番眺めが良いとか書いて大丈夫か?他にもあると思うし

パワーポイントで眺望を楽しむには、少し枝の元気が良すぎるように思えた。

眺めが良いと言われた場所を後にして、山の斜面を水平に横切るように作られた登山道と言うより通路のような道を歩く。

そのなかに下から続いている鉄製の階段が1本。

たしか地附山公園にも同じような階段が上に伸びていた。

この階段を下りたら公園に着くのだろう。

パワーポイントから2分ほど平坦に進んだところで行き止まりになって、道は180度折り返した。

折り返しの場所に建てられていた看板は、いつの間にか跳駒トレイルから、いにしえコースになっていたようだった。

折り返して3分、平坦に開けた場所に出た。

弁当が食べられそうな広さ

広い場所の傍らには動物園の跡。

廃墟のように金網が崩れたコンクリートの建造物は、たしかに動物園の檻のように見える。

いつだったか何かで動物園があったという写真も見ていたように記憶していた。

観光地化しようとしていたという地附山。

山の上に思いつくものをなんでも作っていたのだろう。

このあたりの地形はだいぶ山頂に近いような雰囲気で、道が平坦なだけじゃなく周りにも高さを感じる地形が見当たらない。

動物園の跡から少し進むと、観光リフトの跡があった。

何でもないようなコンクリートの塊に跡地として案内板を建てるあたり、違う興味をそそる意味で観光地化を目指せそうでもあった。

リフトの跡地の次にはトイレの跡地があり、それは跡地なのか使命を全うしたのかという佇まいだった。

トイレを横目に進んで行くと、公園のように平らに開けた場所があるのが見えた。

その広い場所はモトクロスの練習場らしく、道をそのまま真っ直ぐ進むと、ロープウェイの跡地や鐘の跡がある。

直進して跡地を見ても良かったのだが、モトクロスの方が興味をそそられたので少し高くなっている丘のようなところへ登ってみた。

そこにはテレビアンテナがあり、鉄筋コンクリートの建物が建てられていた。

建物が作れる重機がここまで入れるってことか

アンテナの建物を背にして見下ろすと、モトクロス練習場ボールを持ってきたり弁当を広げたりしたくなるような場所だった。

神社の入口から30分

アンテナを跡にして山頂を目指した。

ひとけがなく風が木を揺らす音が聞こえる。

あまりのひとけの無さに、どこかから熊が現れるのではないかと思えてくる。

入口で見た目的情報が思い出される。

実際の時間よりも体感時間を長く感じながら、アンテナから2分ほど歩いてスキー場の跡地に着いた。

リフトを引っ張っていたであろう滑車と、当時の写真が見られた。

なによりも間近に飯縄山が見えたことが新鮮で、この場所から見える角度を想像したことも無かった。

今となってはここにスキー場を維持することも難しいのだろうが、市街地からは見えない飯縄山への眺めが良いゲレンデはできそうだった。

スキー場跡の眺めの良さから、また森の中へ戻り、平坦な道が続く。

どことなく熊が出てきそうな雰囲気を感じつつ、入口で注意喚起を見てしまったことを後悔する。

大きく弧を描くように道が続きスキー場跡から4分ほど、眺望が開けた。

地附山山頂

36分

神社入口からスタートして36分、地附山の山頂に到着した。

なだらかな斜面に丸太がベンチのように置かれ、その先には山頂標が建っている。

下り斜面になっている北東側に眺望があり、飯縄山と浅川の集落が見える。

地附山って周りからこんな距離感なのか

飯縄山も浅川も、数え切れないほどに見ている風景でありながらも、地附山の山頂の位置と、山頂から見える様子は想像をしたこともなく、新鮮な印象を受けた。

木々が開かれているせいか、風の当たりがよく、頻繁に木が揺れて軋む音がする。

こうして景色を楽しもうとしている時間にも、どこかから大型の獣が現れるんじゃないかという不安も感じる。

初めてやってきた地附山は、街から眺めている山頂部とは印象が違っているのか見た目通りというのか、平坦で広くどこが山頂とも分からないようなところだった。

長野市街の西側に連なる山並みのひとつ、そのなかのピークのようなところだった。

バードラインから枡形城へ

山頂の雰囲気に落ち着かず、早々に移動することにした。

地附山を下りるコースは、北側にある枡形城跡に立ち寄ってみることに。

長野市の善光寺周辺には山城がいくつか残り、地附山もそのなかの一つだった。

山頂部からなだらかに下りていくと分岐3に着いた。

金比羅宮と枡形城が示されている。

細かく道が枝分かれしているように思える地附山。

看板が細かく出ているのであれば迷うようなところも少なく危険な場所も無い。

ただ書かれている行き先がどこなのか分からないところはあり、示されている古墳はその先がどうなっているか分からなかった。

バードラインって近いのだね

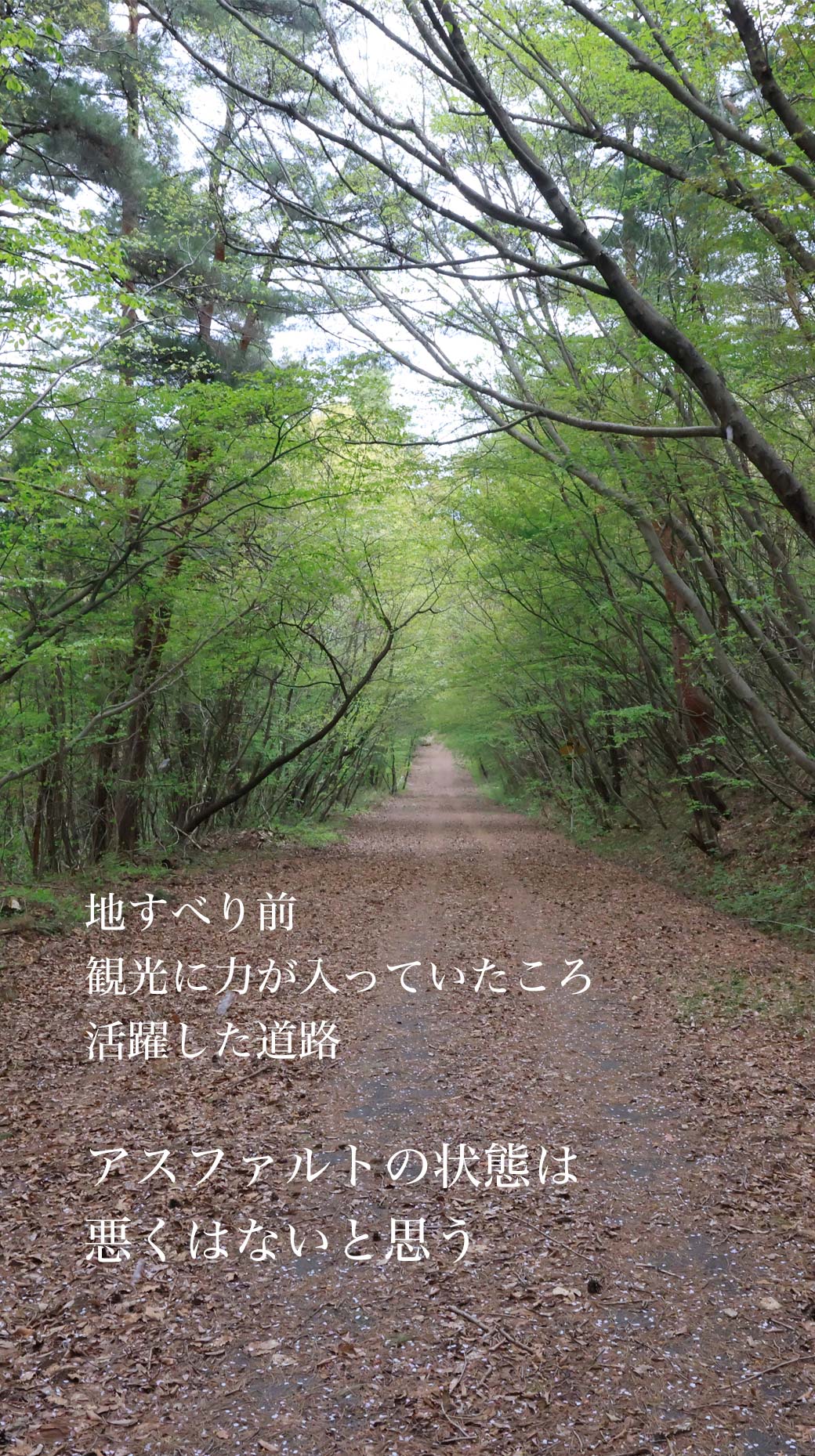

分岐3から2分と掛からないほど、すぐに旧バードラインに出た。

ここを左に進めば戸隠や飯綱高原へと続く車道に出られる。

舗装は災害から40年ほど経っているとは思えないほどにキレイで、枯葉を除けば車が入ることもできそうに見えた。

バードラインを下りながら、まだ熊が出そうな雰囲気に怯える。

舗装路の上に広がる緑のトンネルの爽やかさとは反して、ひとけの無さが物々しくも感じられ、やはり入口の目的情報が頭に入りすぎていると感じられた。

枡形城

旧バードラインを下ること5分。

道の両側に案内板があった。

右には前方後円墳、左には枡形城。

慣れない場所でさらに山深く入ることに不安を覚えつつも、やはり見ておきたい。

古墳と枡形城と同じ場所に出るのなら、分岐3で前方後円墳のほうへ行った方が良かったかもしれない

入口には順路が書かれ、それに従って枡形城の曲輪を見ることができる。

名だたる城主がいたわけではなく、資料が少なく詳しいことの分からずマイナーな山城。

残っている地形や枝の間からチラリと見える市街地の近さを見ると、戦国時代にどのような存在だったのか思いを馳せる。

街からは枡形城がどこにあるのかという存在感の無さも、意外な街の近さを感じさせる一端。

一周するのに10分も掛からないような距離感で、山城の雰囲気は十分に堪能できた。

枡形城は楽しめた

下山

枡形城からはバードラインを下りていく。

公園が近くなったようで、緑のトンネルから少し明るく空が見えるようになったと感じる。

近い!

3分ほど下りたところでゲートが見えた。

ゲートを避けると、山頂の分岐3からのコースと合流し、まっすぐに地附山公園へと下りていく。

舗装はされてないため、大きな窪みのある足元が続くものの、転倒するようなところもなく、徐々に公園の遊具や金網が見えて来た。

地附山公園へ戻ってきたのは、神社の入口から1時間と掛からない程度。

街から近く手軽に歩くことのできる山だった。

下りてきてtenki.jp登山天気をチェックする

雨が降るという予報の中で向かった地附山。

この後の天気が気になってtenki.jp登山天気をチェックした。

空にはだいぶ厚い雲が広がっている。

それでも1時間置きの予報では、まだ余裕があるようだった。

実際、歩いている最中にアプリを確認する余裕はないと思う。

ただ立ち止まったとき、これから向かうとき、空模様に不安があるようならたとえ1時間先でも知っておくことに価値はある。

地附山公園から神社入口の駐車場へ戻り、街へと下りた後、1時間も経たないほどで雨が降り始めた。