上高地から霞沢岳へ日帰りで登る

中央道松本ICから国道158号線を上高地方面へ。

さわんど大橋で車を停めバスで上高地へと向かう。

バス料金は片道1050円。

同行の人数が集まればタクシーで向かうのも良い。

沢渡から上高地へはバスに車を停めて向かう。

6月の運行開始時間は5時40分。

上高地までには30分ほどバスに揺られ、車窓から大正池や梓川を眺めると雪が多く残った穂高岳が美しい。

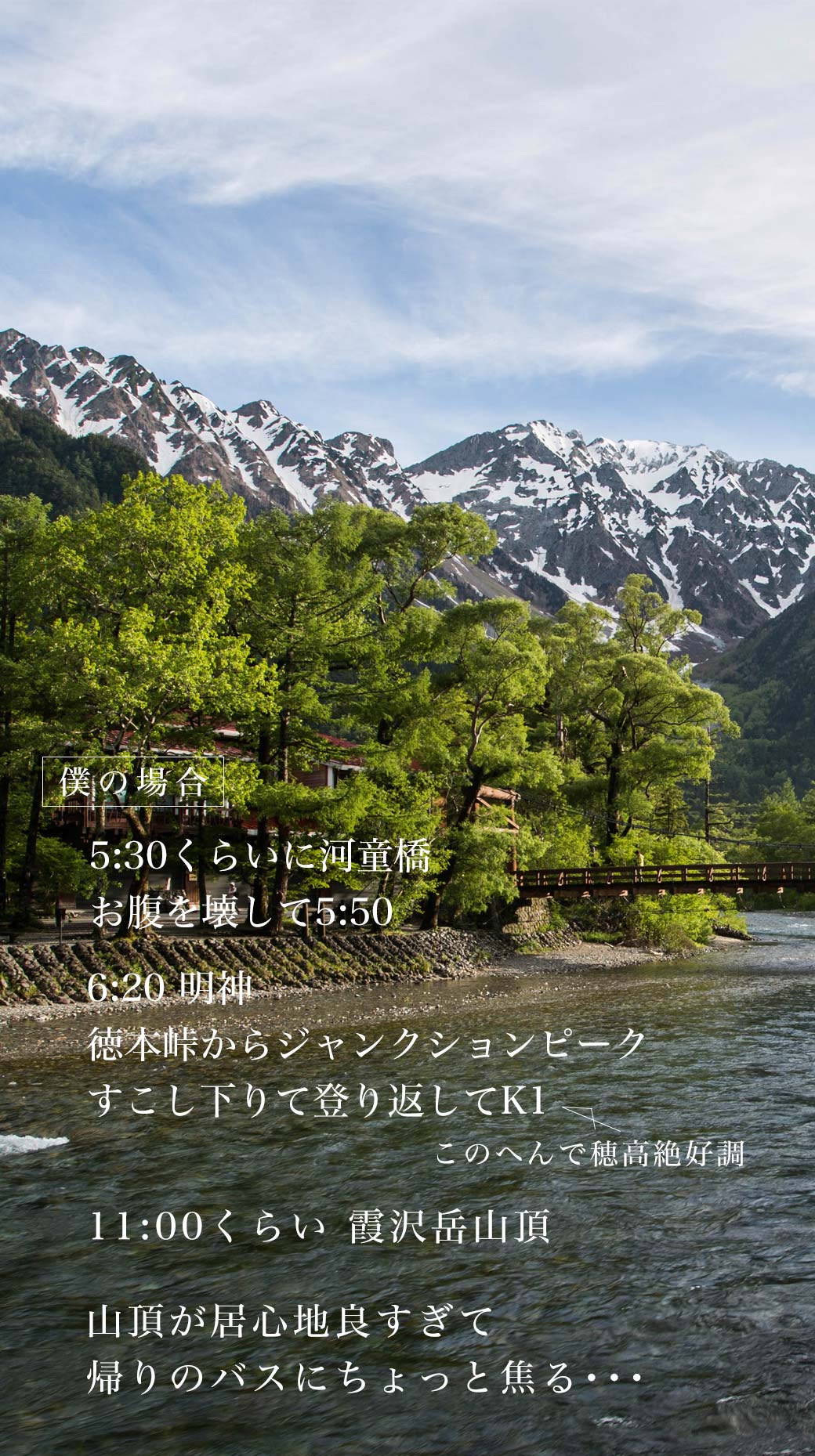

バスターミナルで登山届けを提出して河童橋へ向かう。

朝早い時間にも関わらず、橋から景色を楽しむ人も見られ、さすがは休日の上高地だという印象があった。

準備を整えて小梨平からまずは明神へと向かう。

ちょっと待って!お腹が痛い・・・

トイレがキレイな上高地は素晴らしい。

朝の光を受けながら緑に囲まれて歩くのは気持ちが良い。

若干の登り坂ながら、ほぼ平坦で道は整備されているために歩きやすい。

左側には梓川が流れ、歯の隙間から明神岳が見え隠れする。

岩だらけの尖った形状に目を奪われ、姿が見えるたびに足を停めていると、明神にもなかなか到着せず30分近く掛かって明神館の前に着いた。

ここまで何もかもがキラキラして見える

明神館から3分ほど進むと徳本峠へと向かう登山口に差し掛かる。

真っ直ぐに進めば徳沢や横尾で、島々へと続く徳本峠へと足を向けた。

ここから徳本峠へ行こうとすると人が減る

明神から徳本峠へ

徳本峠への登山道もしばらくは平坦な道が続く。

足元には草が増え徐々に花も見られるようになる。

右側流れる白沢の音を聞きながら緑の中を歩くと、右側に高く続いている六百山の斜面に雪渓が見え始める。

まさかココでこんなに花があるなんて

1キロほど進んだところで道は狭くなり小さな沢に掛かる橋を渡ると、いよいよ登山道らしい様子に変わっていく。

勾配はそうキツいものではなく、いっぱいの花を見ながらゆっくりと高度を上げていく。

明神から1.8キロの標がある辺りから九十九折りの登り坂が続き、いつの間にか下から見上げていた明神岳が視線の高さに変わり、見えていなかった前穂高岳と並んで見える。

前穂や明神岳の尖った姿ってテンションが上がる

サンカヨウって初めて意識して見た

小さな沢を越えると登山道はますます狭くなっていく。

登っていくほどに咲いている花も変わり、序盤で見えていた数種類の白い花から、ピンクの濃いショウジョウバカマが多く見られるようになった。

小さな雪渓を越え、登る先を見上げると青空が見え始め、徳本峠も近いような雰囲気が感じられる。

明神の登山口から1時間が過ぎたころ、徳本峠へと続く分岐点に到着した。

ここまで割と歩きやすかった

200mほどの先にある徳本峠へは向かわず、まっすぐに霞沢岳方面へ。

尾根に出ると東側の景色が開けて、山並みの中から松本市街が見えた。

なんかクラシックロードを歩いている感がある

ジャンクションピーク

徳本峠分岐を過ぎてからジャンクションピークへは急登が続く。

大きな石も多くなり大きく足を上げるようなところも増える。

勾配のキツイ斜面からは穂高岳がよく見え、急登の中でもこれからの景色が楽しみになるような気もしてくる。

尾根に出てから15分ほど登ったところで、登山道には残雪も増えてきた。

日中に溶けた雪解け水が厚く凍っているところも多く、雪と氷を組み合わせたような登山道が続く。

急登を25分ほど登ったところで勾配は緩まり、ジャンクションピークに到着した。

なんかちょっと地味だな。

ジャンクションピーク。

ジャンクションピークは緩やかに広がった場所で、残雪が固く締まった時季だとトレースも分かりづらい。

目印のリボンは雪に備えて高い場所に付けられているために見えづらく、木の開けたところを縫って進んで行く。

ジャンクションピークの正面に見える山は小嵩沢山だろうか。

この下りは道が埋まってて心細い

ピークを越えると雪の斜面を下っていく。

残雪は固く締まった状態のため、斜面のどこでも歩いて行けるように雪の上を渡っていける。

雪の斜面を通り過ぎて尾根道に出ると細かくアップダウンを繰り返していく。

このあたりから左側の眺望が開け始め、乗鞍岳や御嶽山が見えてくる。

前方の木々の間から霞沢岳が見えてくる。

ジャンクションピークから200mほど高度を下げて鞍部からの登り返し。

ロープが張られた急登を登ると木々に覆われた中にP2と書かれたペンキを見つけた。

この辺りから登ったり下りたりを繰り返すんだな

P2からはいったん下り、登り返してからまた下ることを繰り返していく。

20分ほど樹林帯の中を進んだところで、いよいよ霞沢岳の全体が見えた。

下り坂を下りきり、一気に急勾配を登り返す。

崩れやすいパラパラとした土の急斜面で、雪解けで湿っていることもあって滑りやすい。

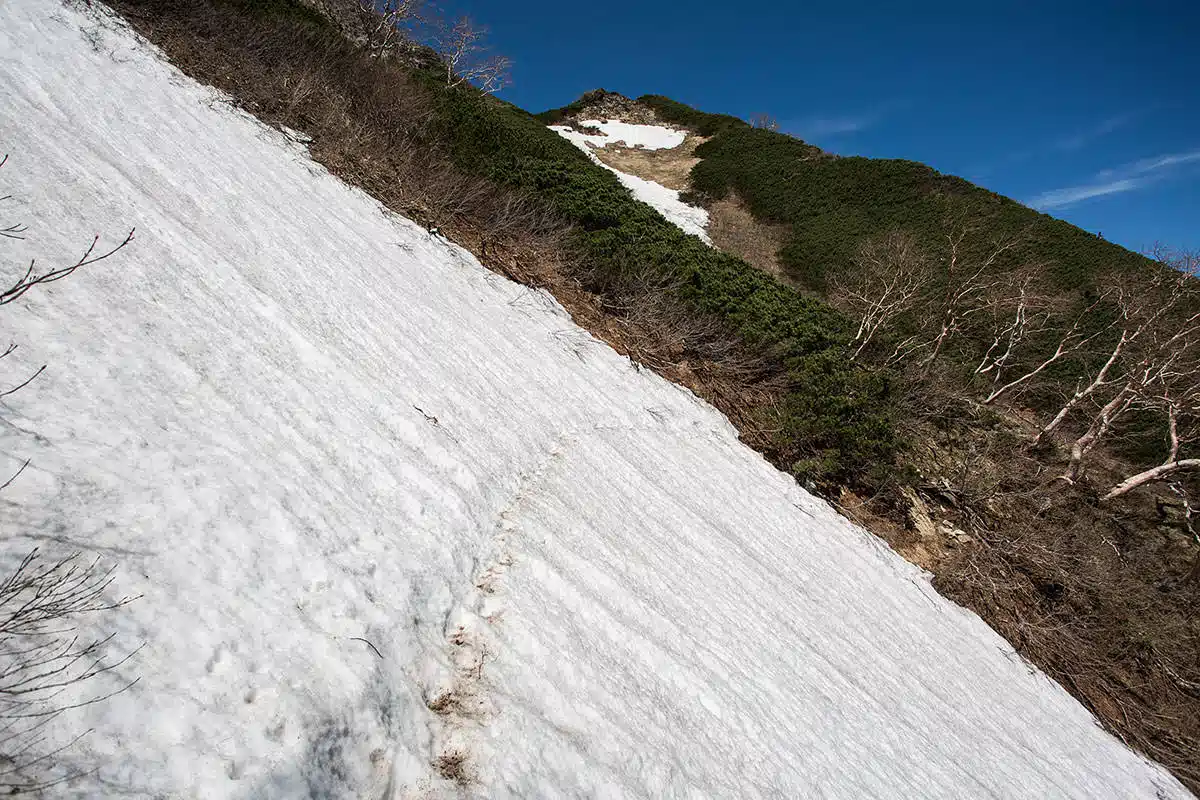

急斜面を登ってからは一面が残雪で、トレースも不明瞭な状態。

リボンも分かりづらいため、地形と木の生え方から登山道らしい場所をなぞりながら進んで行く。

まだ本格的に人が入るっていう季節でもないのかな

固い雪であることも幸いしてか踏み抜くことも少なく、仮に登山道から外れていても歩くことは容易で、進む先も見えるために迷う心配も無い。

リボンを見つけるたびに場所を確認して、トレースが見えればそれに倣っていく。

霞沢岳本体へ

P2を過ぎて40分。

樹林帯を抜け眺望の開けた。

それまで見え隠れしていた常念岳や蝶ヶ岳をこの角度から見られるのは新鮮だった。

この角度で見る常念山脈は新鮮

登山道は雪渓をトラバースするように続き、下を覗けば深く雪が続いている。

ここにくると雪が固いことで足を差し込みづらく、先に続いているトレースに歩幅を合わせて小さく踏んでいく。

雪渓を過ぎたあとも急な岩の斜面に、登山道が細く付けられたような道幅が続く。

眺めは良くなる一方で、足元には注意が必要な状態が続く。

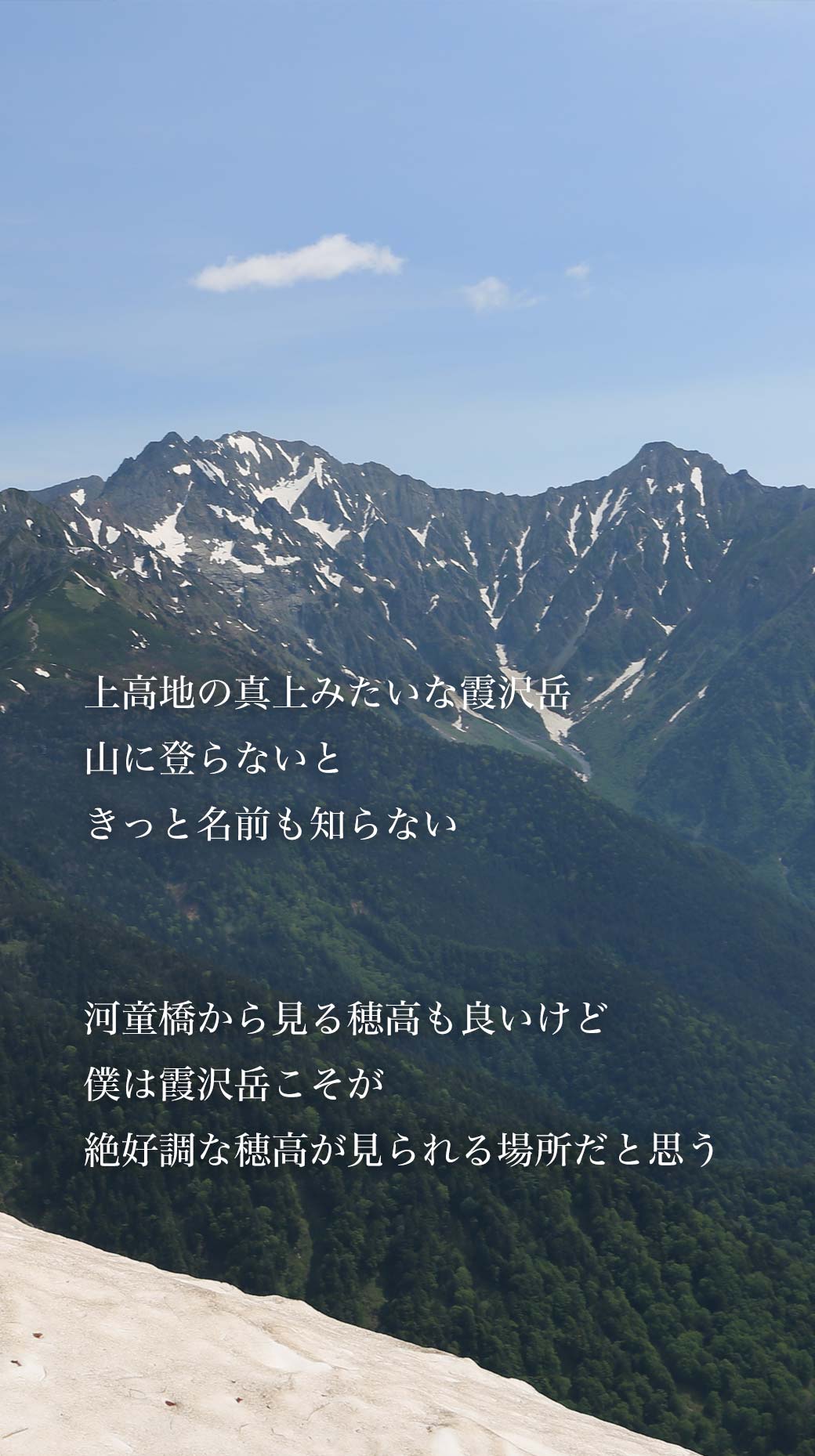

六百山が下に見え始めると、ますます穂高岳の存在感が大きく迫ってくる。

穂高岳が見えてきたら、もう言葉も無い

霞沢岳を東側から登り始め、北側へと撒いていくように登山道が続き、雪渓のトラバースは3ヶ所。

中盤の雪渓は上下の移動もあり、トラバース以上に気を遣っての雪道だった。

北側の斜面からはK1に向かって真っ直ぐに岩の急斜面が続いている。

それまでの急登よりもキツい勾配で、木段が取り付けられているものの1段1段が高い。

振り返って穂高岳を眺める余裕も無く、上に見える尖った岩のどれかがK1であることを期待しながら登る。

ロープの張られた木段を上り、ハイマツの間を抜けると眺望が開けた。

ここけっこうキツくて。

叫んでいたら、ちょうど人が下りてきてちょっと恥ずかしかった。

霞沢岳の稜線

標高2567m、もっとも穂高岳が美しく眺められるというK1に到着した。

上高地からは4時間近く掛かっての到着だった。

K1の上は5mほどの円形で360度眺望が開けている。

ただ景色よりもこの先に続く岩場とさらに高いK2と山頂が気になり、眺めもほどほどにK1を下りた。

K1はアレコレ見えるし、一番良いかもしれない。

名前もカッコイイ。

k1からの下りはちょっとした岩場

K1からは急な岩場を下り、細かくアップダウンをしながら緩やかにK2へと近づいて行く。

右側の真下にはバスを降りた上高地が見え、ここまで歩いた距離が不思議に感じられる。

真下に見える上高地も新鮮。

あんなに近いのにずいぶん遠回りをしてきた。

霞沢岳の稜線の左側は高い岩壁のようになっている。

特にK1からK2は岩がせり上がったようなところもあり、左側の崖下が見えるようなところから高度も感じられる。

K1から10分ほどでK2に着き、峰を横切るようにして山頂へ。

登山道は狭いものの勾配も緩やかで歩きやすい。

2ヶ所ほど雪のために登山道が隠れてしまい、斜面に張りついた雪の上を歩くところがあった。

先端に近づくことはできないため、できるだけ山側の踏み抜かない程度の場所を選んでいく。

この残雪乗って良いの??って感じで怖い

霞沢岳山頂

登山開始から4時間23分。

霞沢岳の山頂に到着した。

真っ先に視界に飛び込むのは穂高岳。

山頂の看板の向こうに何よりも大きな存在感がある。

西側へ目を移すと笠ヶ岳の稜線が見え、間近に焼岳が見える。

焼岳の遥か遠くには雪がたっぷりと残った白山が見えた。

南側に見える乗鞍岳や御嶽山、中央アルプスは少し曇り、八ヶ岳は白く霞んでいた。

蝶ヶ岳はまるで丘のような丸さで、僅かに蝶槍が尖って見え、常念岳もここからは大きさが図れないような形だった。

東側の真下には霞沢の流れが見える。

ひとりで一時間くらいウダウダしていたけれど、時間が過ぎるのが早かった。

周囲をハイマツに囲われた決して広くは無い山頂で、穂高岳を眺めながら過ごすのは贅沢で、あっという間に時間が過ぎていくようだった。

真下には上高地が見えるため、徳本峠や明神へと巻いて下りていくよりも、すぐ真下へと下りていきたい気持ちだった。

バスの時間もあるので帰らなくては。。。

霞沢岳からの下山

下山は登りと同じルートをピストンで折り返す。

急斜面の岩場や雪渓のトラバースよりも、なによりもジャンクションピークへの200mの登り返しが高く見えた。

登りとは違って気温が高くなったため、雪が緩んで踏み抜きが多くなり、雪渓でも足を差し込んで歩くことができた。

見上げるようにして歩いていたトレースは、下りでは一層分かりづらく、ところどころで藪に入り込んでは正しい方に戻りつつ山頂から高度を下げた。

P2を過ぎるとジャンクションピークとの鞍部に差し掛かる。

往路より復路の方が登り返しは楽だった

緩やかな登りが続き、木の根を踏み分けてあるく尾根から雪の斜面へと変わっていく。

30分ほどかけてジャンクションピークへ登り返すと、丸く広いピークから前穂高岳の尖った山頂が見えた。

ジャンクションピークからは下る一方で、朝は凍っていた雪解け水が川のように流れ出ていた。

明神まで下りると観光客が多く、ときどき登山者と擦れ違いながら小梨平へと戻った。

明神まで来れば安心感がものすっごいから