ゴールデンウィークに登る大菩薩嶺

中央道勝沼ICから塩山市街方面へ進み、国道411号線を丹波村方面へ、大菩薩嶺登山口から林道を上っていく。

大菩薩嶺へと続く道路に開かれたゲートの横に丸川峠の分岐があり、10台ほどが停められるスペースが空いている。

そのまま奥へと進んでいくと丸川峠へと続く。

山頂から丸川峠へと周回するため、丸川峠の分岐の駐車場からスタート。

駐車場で準備を整え、車道に出て上日川峠へと登っていく。

車道にでてすぐ脇に、大菩薩嶺の上川峠へと続く登山道が続いている。

登山道は緩やかな登り坂で幅も広く歩きやすい。

10分ほど登って車道に戻り、千石茶屋からまた登山道へと入っていく。

緩やかに標高を上げながら、右へ左へと折れながら登山道は続いていく。

葉が茂る前の樹林帯からは、山頂近くの稜線が見え、振り返れば南アルプスの山並みも見渡せる。

途中、第一展望台と書かれた場所では木の根元に乗るようにして景色を楽しむようになっており、ちょっとスリルのある展望台になっていた。

上日川峠

上日川峠に到着したのは登山口から1時間を過ぎたころ。

ロッヂ長兵衛の前にはたくさんの車が停まり、上日川峠の登山口の横にある駐車場にも車が多く停まっていた。

建物の横から大菩薩嶺への改めて登山道が続いている。

登山道のまわりは笹が繁った状態で、風が吹くとカサカサと音を立てる。

緩やかなアップダウンの続く登山道で、木々の間からは山頂方向や大菩薩峠、振り返れば富士山が見える。

上日川峠から20分と掛からずに福ちゃん荘に到着した。

福ちゃん荘では軒先にバッジなどが置かれ、食事が取れる準備もされていた。

ここから大菩薩嶺の山頂へと直接向かう唐松尾根と大菩薩峠への分岐になる。

左右に分かれた分岐を大菩薩峠へと向かう右へ。

ふたたび広くなって車が通れそうな道を歩いて行く。

少しずつ下りながら富士見山荘に着き、開けた木々の合間からは富士山がよく見える。

さらに下っていくと川を渡り、勝縁荘の前を通っていく。

勝縁荘からは登り返しの登山道になり、広く緩やかながらも大菩薩峠へと向かって登っていく。

大菩薩峠

勝縁荘から20分ほど登ったところで、樹林帯の先に開けた笹の尾根が見えた。

回り込むようにして登ると、大菩薩峠の介山荘に到着した。

介山荘は登山道を挟むようにして両側に建物があり、天井をタープで繋いでいる。

まるで縁日の中を歩くように両側の記念品を見ながら進むと、大菩薩峠の標が建ち、その先には妙見の頭が見えた。

丸川峠分岐からは1時間52分での到着だった。

ここからは西側の樹木が無くなり眺望が開け、登っていく左手側には南アルプスを見ながらの稜線歩きに変わる。

やや後方には富士山が一際大きく見える。

すぐ近くに見える妙見の頭へ向かっていくと、ところどころで大きな岩踏み越えるようなところも出てきた。

大菩薩峠よりも少し高くなった妙見の頭は、南アルプスはもとより富士山への眺めも角度が変わっていっそう景色を楽しめるようになった印象だった。

広く腰を下ろして景色を楽しめる場所だった。

妙見の頭を過ぎると、賽の河原へと下って雷岩へと登っていく。

特に急な登り坂も無く穏やかなままの登山道で、ゆっくりと角度を変えていく景色を楽しみながらの稜線歩きが続く。

もっとも標高の高い雷岩までくると、たくさんの人が休憩を取っていた。

雷岩

雷岩は、大菩薩嶺の樹林帯に覆われていない稜線の中ではもっとも標高が高いところにある。

岩が乱立しているような状態で大きな岩がいくつもある状態で腰掛けやすく眺めも良いため、ここで休憩を取る人も多い。

人の多さと周りの景色を見ると、ここが山頂では無いかと思えてくるほど。

ここから先は樹林帯に入り眺望は無くなるため、のんびりと過ごすにはちょうど良い場所だった。

雷岩は唐松尾根との合流地点で、ここから山頂へと向かって樹林帯が続く。

大きく登るところもなく、湿った土の上を5分ほど歩く。

周りの眺望は全く無く木々の間に続く登山道を見ていたら、ふとした瞬間にぽっかりと空いた山頂へと到着した。

大菩薩嶺の山頂

丸川峠分岐から2時間20分。

大菩薩嶺の山頂に到着した。

もっとも眺めの良かった雷岩とは対照的に厚く樹木に覆われて景色を楽しむことができない。

大きな石などもないので、腰を下ろすにも湿った土のためにそれもできず、様子を見ているとたいていの人は3分と経たないうちに引き返していく。

丸川峠への下山

大菩薩嶺からの下山は、大菩薩峠とは反対側にある丸川峠へ。

陽当たりが良く眺望の良かった稜線とは対照的に、斜面は急勾配で樹林帯に覆われているためか雪は固く凍り眺望のない登山道が続く。

樹林帯の中をただただ下っていき、山頂から40分ほど下りたところで丸川峠に到着した。

丸川峠からは富士山が望め、山小屋で休憩が取れる。

ここの雰囲気も大菩薩峠とは対照的で、賑やかで記念品とカメラマンで溢れた様子だったものが、こちらでは静かで穏やかな時間が流れているようだった。

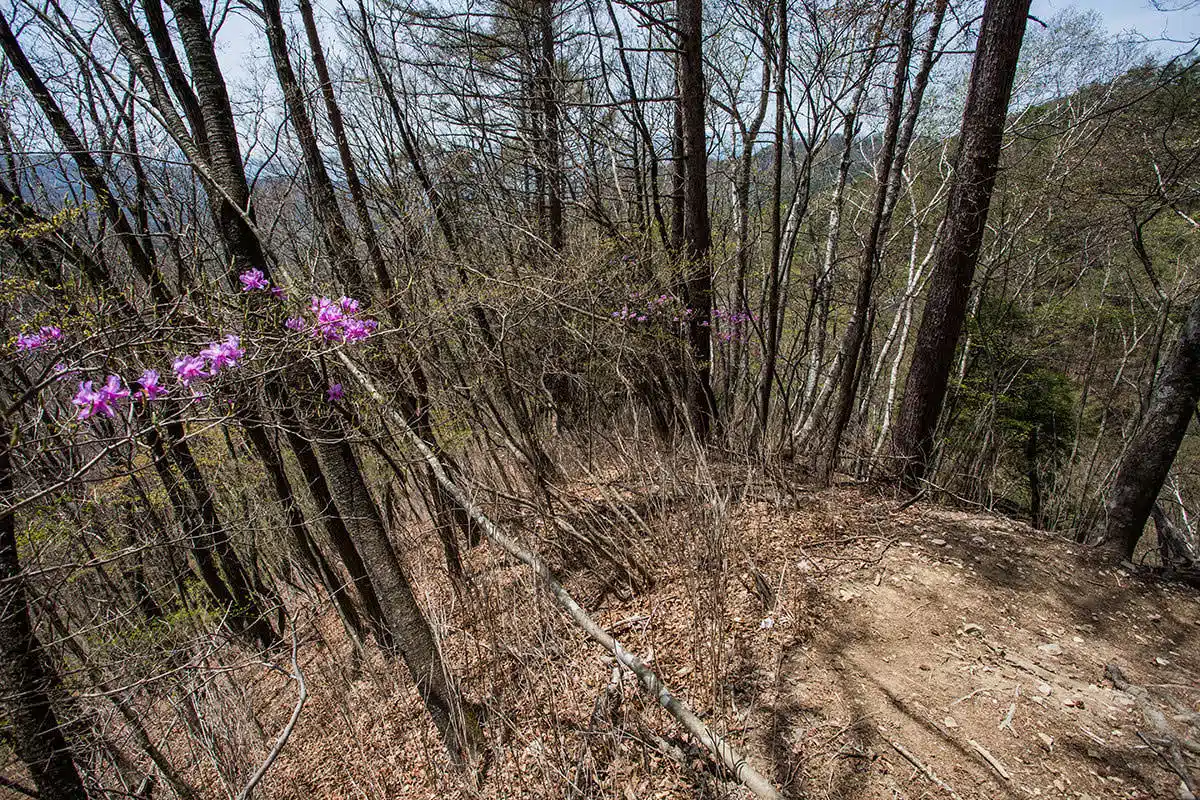

丸川峠から分岐へ向かっての登山道は、いっそう急勾配の下り坂になっていくようで、場所によっては1mほどの痩せ尾根も通っていく。

樹林帯の中で眺望がないとはいえ咲いている花や緑からグングンと標高が下がっていくことが分かり、季節を感じることもできた。

30分ほど下りたところで登山道から荒れた林道へと変わり、さらに10分ほど下ったところで登山口にした分岐に到着した。