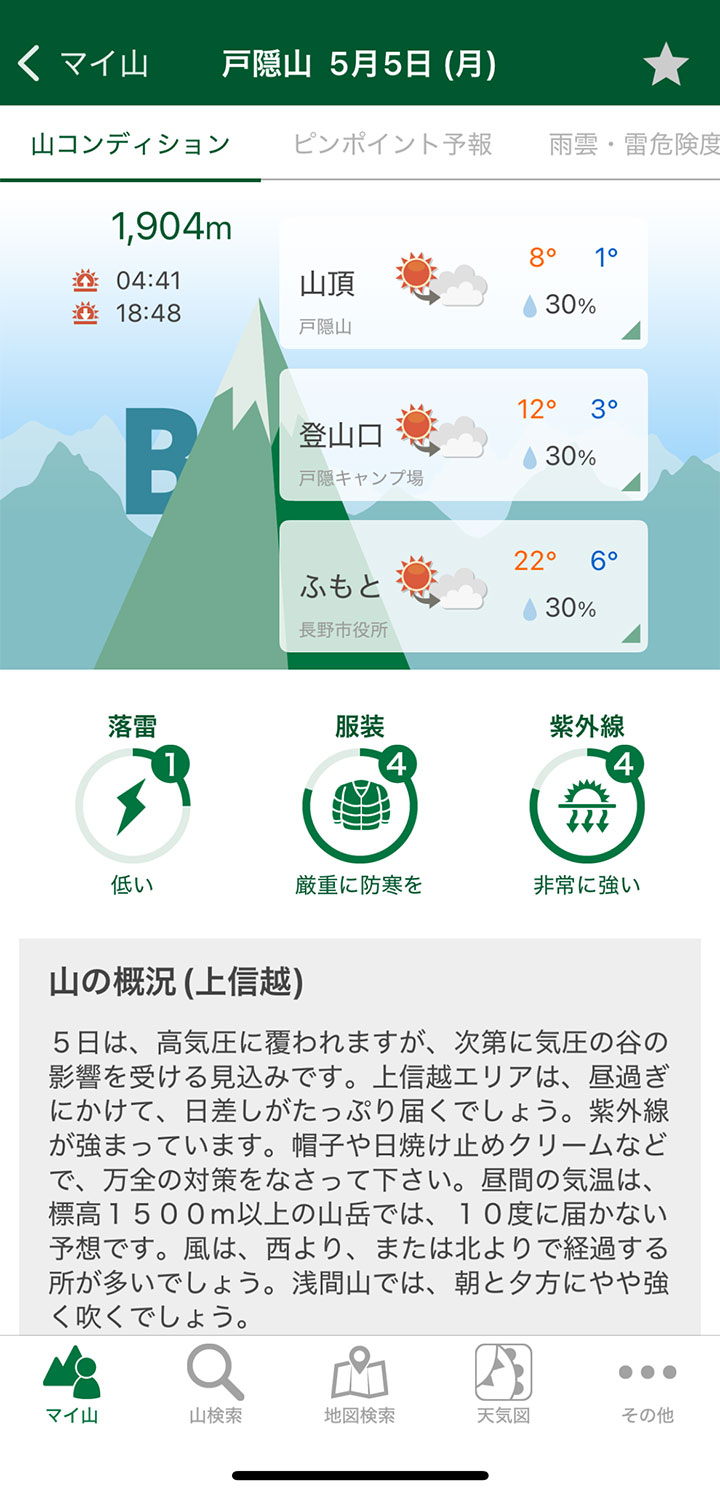

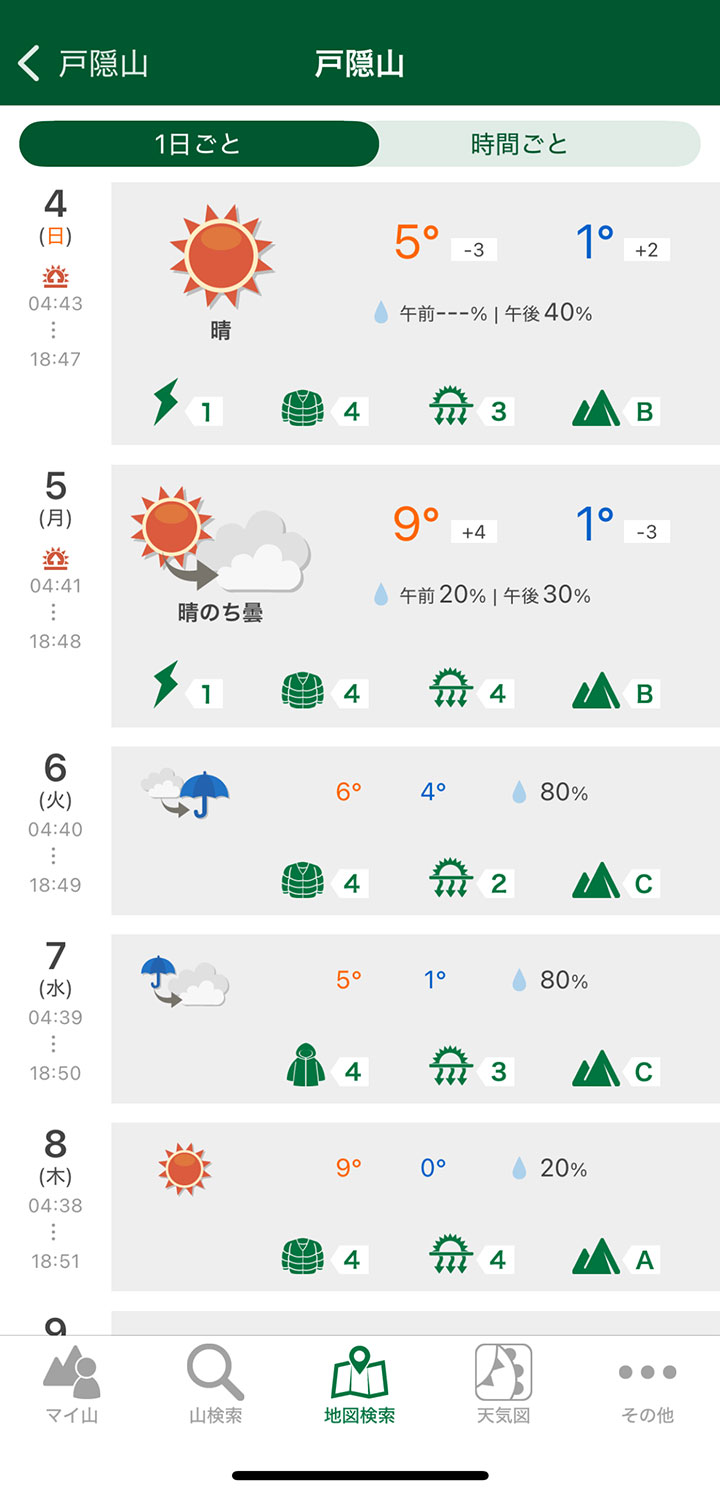

ゴールデンウィークの天気が気になる

例年、ゴールデンウィークの後半は天候が安定していて行楽日和なイメージがある。

ただこの年に限っては、気温が高くなる日があったり、風の強い日があったり。

残雪期だけの山へ向かうには、雨は降らなくても残雪の様子や降水確率は気になるところ。

初めてのエリアということもあって、できるだけ天気予報を知っておくことにした。

tenki.jp登山天気を使う

今回の山行は日本気象協会の公式アプリ「tenki.jp登山天気」を使って事前に天気をチェックした。

「tenki.jp登山天気」は全国の主要な山の登山口や山頂付近の天気予報が見られるアプリで、天候が数値化されているところが初心者にも分かりやすい。

アプリではWebでは得られない直前まで天候や詳しい情報がチェックできることや、全国の広範囲から登る山の周辺というピンポイントで予報を知ることができ安心感が得られる。

百名山などの有名な山なら山頂や中腹、麓の天気予報が分かるばかりか、マイナーな山でも地図から情報が得られるのは便利。

最寄りの山は戸隠山

当日は雲があっても晴れそう

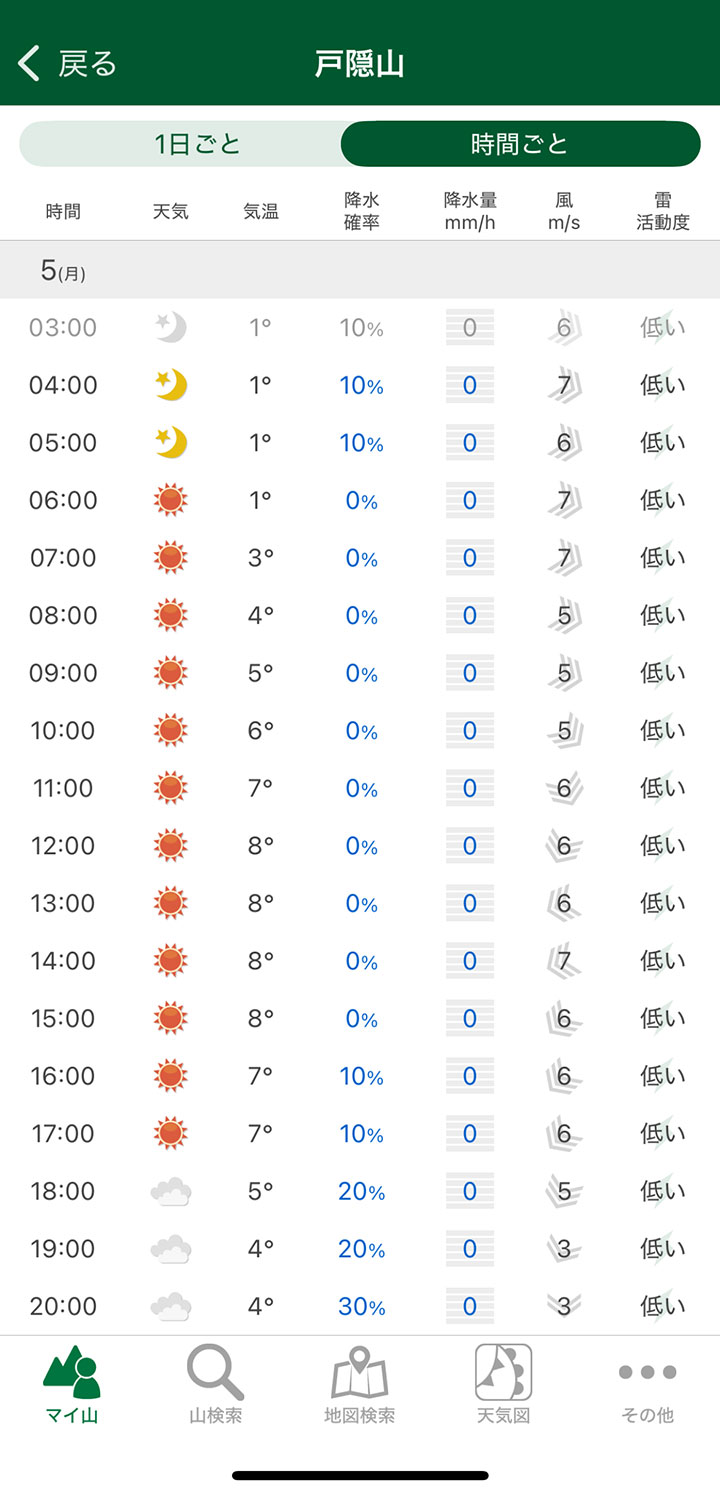

一時間置きの天気を見ておく

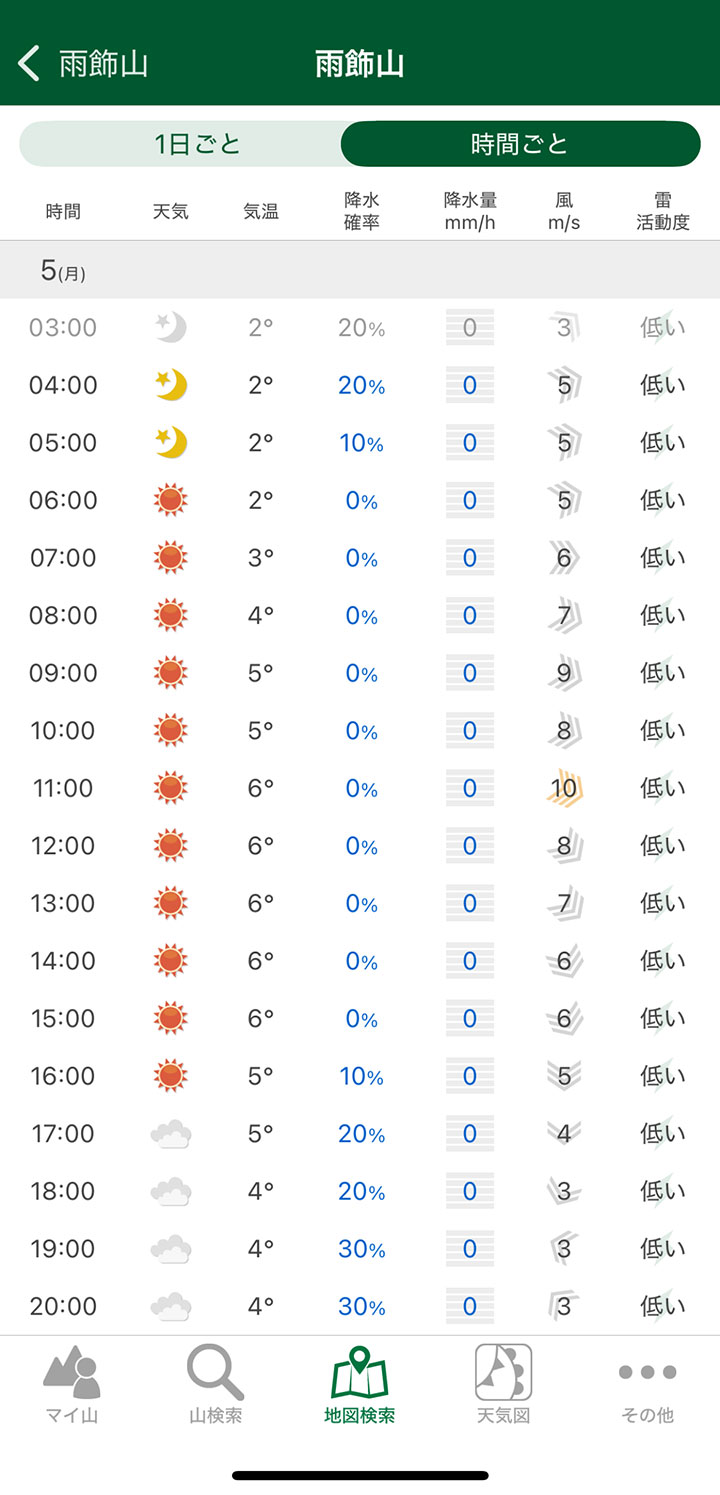

もうひとつの最寄りの山として雨飾山も見ておけば安心感は高い

ライトプランなら月額240円、全ての機能が使えるプレミアムプランでは月額550円。

一ヶ月ごとにプランの変更ができるため、集中的に山へ行くシーズンだけサブスクに加入するのも良い。

残雪の堂津岳へ登る

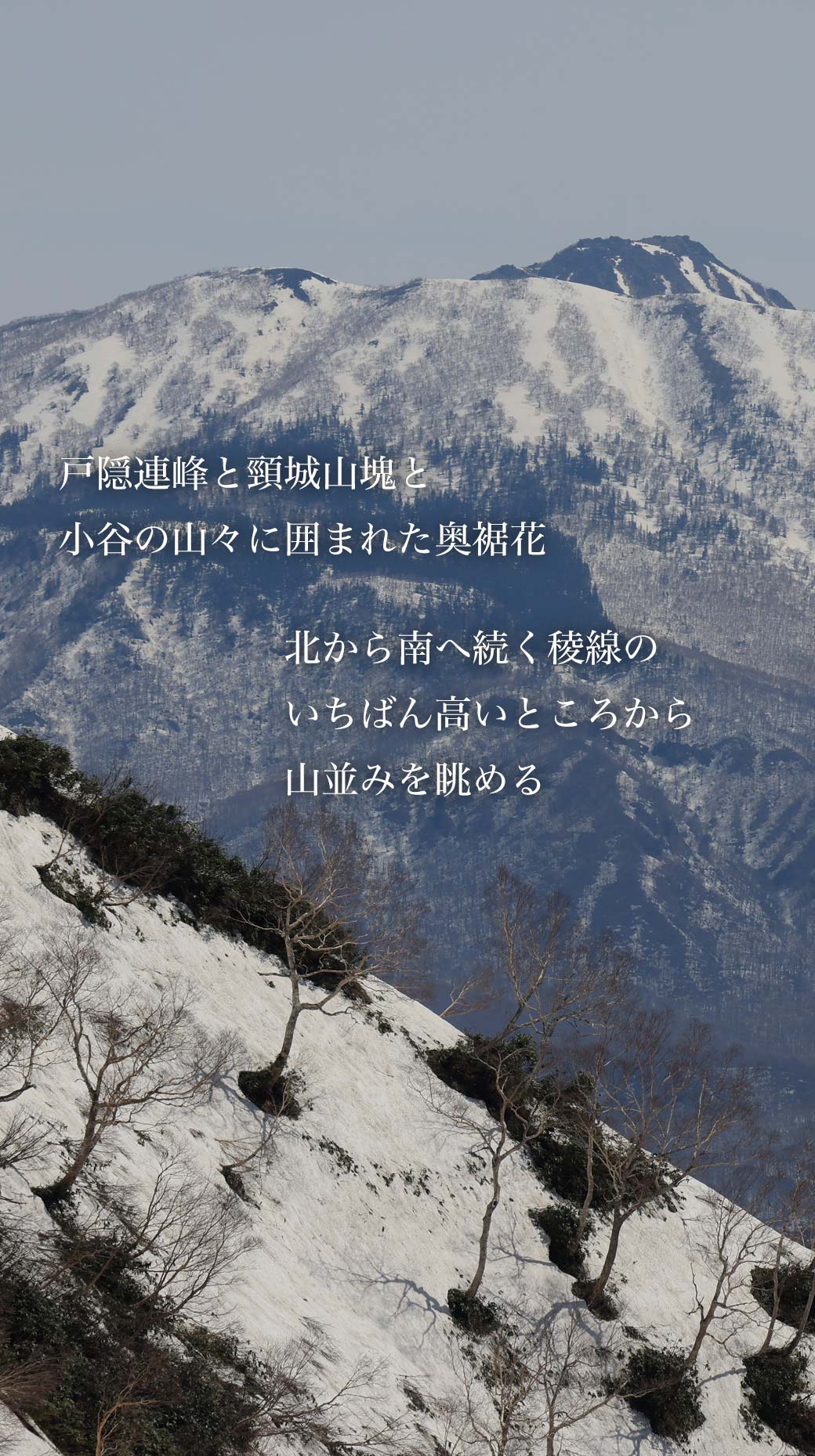

その存在を知っていなければ、長野市から見える戸隠山の向こうに、大きな山体があることは思いもよらないだろう。

長野と新潟の境に位置し、頸城山塊と戸隠連峰に挟まれ、北アルプスを望む。

堂津岳という残雪期だけの好展望を知り、登ってみたいと考えてから数年経った。

堂津岳に登ることのできるシーズンは積雪がある季節のみ。

整備された登山道は無く、厚い笹藪が尾根を覆う。

もっとも山に近い奥裾花自然園まで林道が開通するのが毎年4月29日で、その日から雪が解けるまでの期間が登山可能なシーズンと言える。

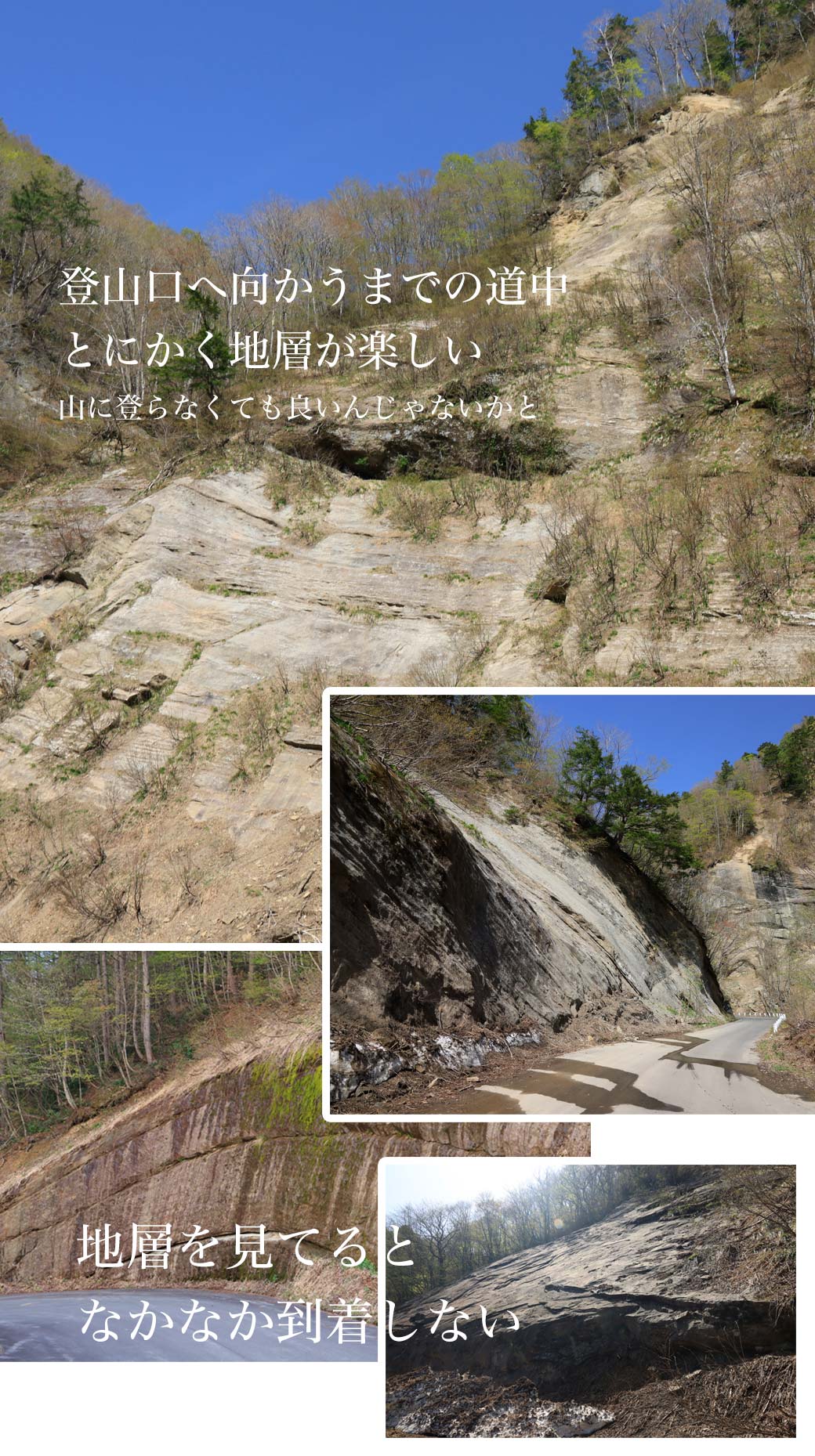

朝、奥裾花渓谷を自然園への道中。

谷あいを走る道路の両側には印象的な地層がくっきりと見え、テンションを高めて山へ向かう。

古代、海の中だったというこのあたり。

岩盤には不思議な模様が見える。

地形を見るのは登山の楽しみのひとつ

車を走らせて行き止まりまで来ると自然園の駐車場があり、朝5時を回ったばかりなのに20台ほどの車が停まり、すでに準備を整えて出発しているひともいる。

その様子を見ていると気持ちが逸る。

準備を整え、まずは登山口になる自然園へと向かう。

駐車場からは約30分ほど。

ゲートで大人410円というのを目にしながら、舗装路をスタートした。

駐車場からも北側に大きな山が見えていた。

道路からもその山が見えていた。

あれが堂津岳だろうかと思いながら、堂津岳であって欲しいという期待をしていた。

ネットには「遠い」という言葉があった。

あんなところまで歩くのか?と。

自分自身では、駐車場から見た山の印象は「意外と近い」だった。

まさか堂津岳を近く感じるわけはないという思いから、実はあの先に堂津岳があるんじゃないかと。

遠いと思ってきているからか、近くない先入観がすごい

奥裾花自然園から登る

駐車場から自然園入口までは30分かかった。

入口にはトイレがあり、ベンチも置かれている。

積雪は50cmほど、ベンチは腰を掛けてアイゼンを履くのにちょうど良い。

ひととおり準備を整えて、ここから堂津岳へ向けての登山を開始した。

雪があるために、初めてのコースでは向かう先が分からない。

手元で地図を見ても、もともとが自然園のためにどこへ向かっても目指す方へは行けそうに見える。

ちょうど同じタイミングで山へと入るひとがいたため、そのあとを追い、踏み跡を見つけながらまずは中西山のほうへ向かうことにした。

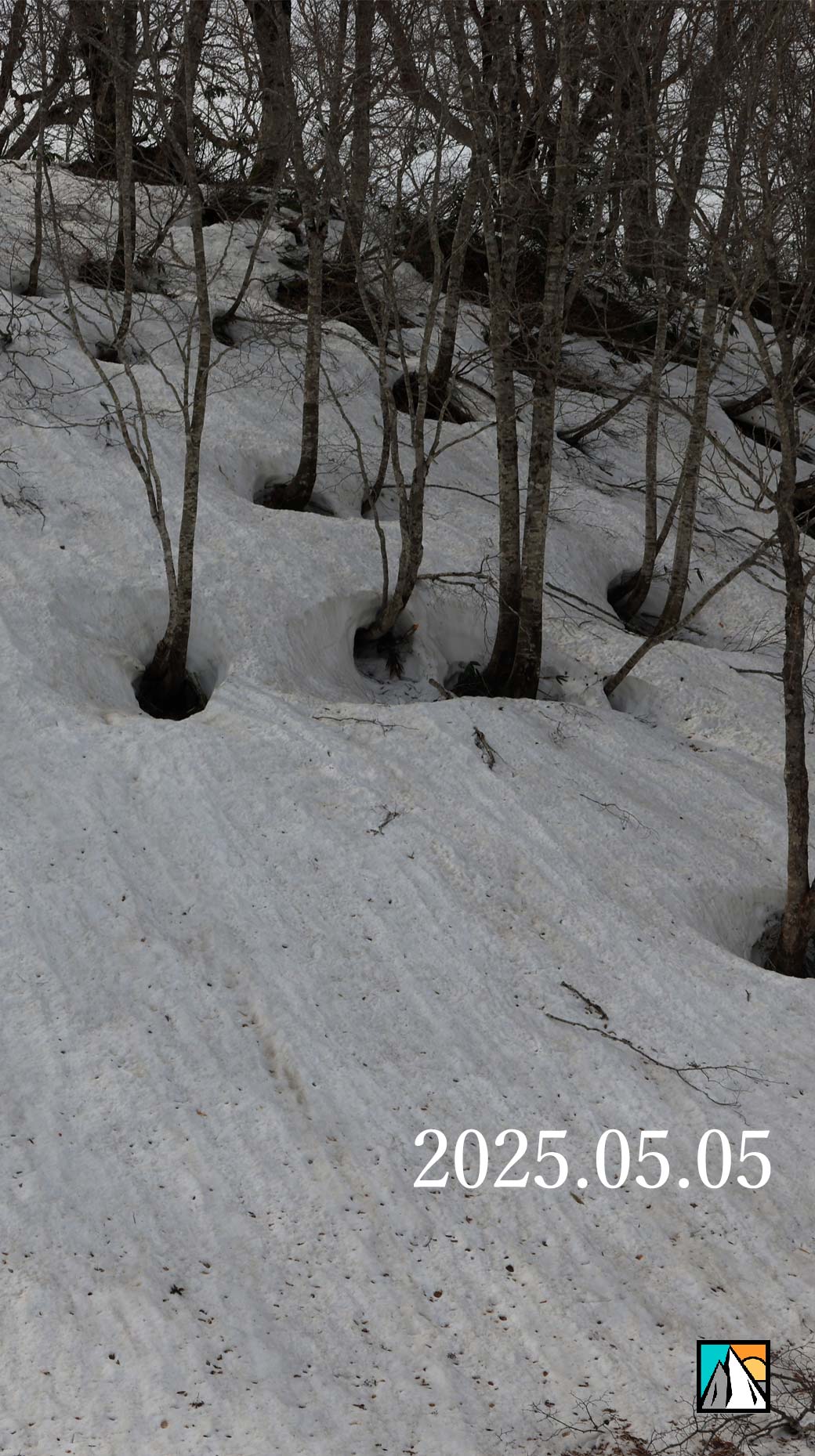

自然園に広がるブナ林は、朝陽を浴びて陰影が伸びている。

雪の上に影が描かれたようで、どこを見ても印象的に見える。

木の周りだけが雪が解けている様子も、春らしさを感じられる。

なんて良い時季に来てしまったんだろう

たくさんの満足を感じながら、踏み跡は見失わないように気をつけた。

とにかく上へと登れば、目指す稜線上に出ると分かっていても、できるだけコース通りに歩きたい。

平坦な雪原から徐々に斜面へと取り付き、5分と経たないうちに斜度は急激にきつく変わった。

壁のようにも思える角度、雪が固く締まったこの季節、しっかりとアイゼンを蹴り込んで登っていく。

一気に標高を上げつつ、陽が当たる暑さで汗が滲む。

斜度が緩まったところで足を停めて振り返ると、木々に覆われていた眺望が開け、疎らな枝の向こうに高妻山が見える。

見たことのない方向からの高妻山。

間近に連なる山より高く頭を出し、いっそう険しさを感じる。

景色は期待していたけれど、実際に見えると嬉しい

斜度はまたキツくなり、先行しているひとを見上げると、登るのに苦労をしているようだった。

高妻山の山頂直下を思わせるような雪の斜面で、実際そこまでの長さも角度も無くても、同じ山域で山容を見たばかり。

徐々に稜線に近づきながら雪を蹴っていく。

このあたりでチュンチュンと声がするのだけどエナガか?

斜面から稜線へは、高い雪の壁ができていた。

雪庇が溶け崩れたところに、高さ2・3mほどの壁が残ったようだった。

踏み跡が階段のようになっていたため、苦労せずに登ることはできた。

急な雪面を安全に登れて良かった

雪の稜線

自然園から49分

雪の斜面を登り切ったところで、中西山と奥西山に分かれる。

左へ行けば中西山、右は奥西山があり、その先には堂津岳。

リュックを下ろして見ていると、中西山へ向かう人も多いようで、堂津岳へ行こうという人は少なく感じられた。

笹や木が雪の下にある時季は、中西山からの眺望も迫力がありそう。

ネットで「遠い」と見かけたのは、この稜線上からの眺めだった。

あんなに遠くまで行くのかと。

それが堂津岳のイメージで、それが堂津岳を登るひと誰しもが抱く感想だと思った。

「堂津岳は遠い」

ここに来てみても駐車場から見て感じた「意外と近い」という印象は変わらない。

もしかしたらあれが奥西山で、あの先に堂津岳があるのではないだろうか。

電波が弱い・・・

まずは堂津岳の手前にある奥西山へ向かった。

すると笹藪の中にスズメよりも大きなサイズの黒い影が見えた。

思わず目を凝らして笹の中を覗くと、飛び出して枝に留まったのでカメラを向ける。

クロジだった

ふだん見かける野鳥ではなかったので、名前も特徴も分からず、ただただ様子を観察する。

クロジは落ち着きなく、枝から飛び立って、また笹藪の中へ入って分からなくなってしまった。

かわりに違う鳥の鳴き声が聞こえ、シジュウカラのようにも聞こえる声のほうを探す。

小さくはっきりとした姿は分からない。

ただチラリと見える色から、ヒガラが身近にいるようだった。

稜線を奥西山へ

稜線は細かなアップダウンを繰り返しながら、北へと移動していく。

左側は木々が茂っている反面、右側は斜面になっている上に木が疎らで景色が開けている。

戸隠連峰を見ながら歩みを進めていくと、少しずつ角度を変えて、表情が変わったように見える。

少しずつでも先に見える大きな山も距離が近づいた。

ひたすらに雪の上を歩き続けるコースで、ほんの数メートルだけ雪が切れて藪に入る場所はあったものの、ほぼ同じ状態が続く。

景色が変わるから退屈はしないけれど、ずっと登ったり下りたり横移動

振り返ると中西山の右側に東山などのこの山域の鋭峰が並ぶ。

雪の登りから稜線に出たところで、中西山へ向かうひとが多いように感じたのも頷ける。

向こうに見えていた大きな山体は確実に近づいてきた。

奥西山

稜線を34分

緩やかな登りの先に奥西山があった。

大きな地形の盛り上がりもなく、稜線上の登り下りのひとつのようなピーク。

なだらかで存在感も小さい。

地図を手にしていなければ、そこが奥西山とも気が付かないだろう。

山頂標もなく、ただただこんもりと開けた場所だった。

この場所が奥西山とすると、やはりあの大きな山体は堂津岳で、遠いという情報はそう感じられるほどではなかったということ。

あの先に堂津岳があるわけではなくて良かったと、ひと安心した時間だった。

あれが奥西山ですってなってたらどうしようかと思ってた

少し奥西山で過ごし、水や食料を腹に入れて堂津岳へ向かう。

ここから先は見るからに急な登りが続きそうだった。

堂津岳へ向かう

奥西山を緩やかに下り、堂津岳へ向かって同じような地形が続く。

登ったり下りたりを繰り返し、静かに標高を下げていく。

太陽も高くなり始め、雪面に映る影や溝の形、戸隠方面の山壁を見ながら進んでいく。

際立った高さや大きさが感じられる山ではないものの、特徴的な印象を抱く眺めが多かった。

奥西山から10分ほど堂津岳へ向かったところ、広い雪原のような場所に出た。

ここまで近づくと左側には小谷が見え、雨飾山や大渚山も間近に見える。

堂津岳の肩には天狗原山も見えてきた。

雪原へと下りると、いよいよ堂津岳山頂への取り付きになる。

尾根が狭くなり、緩やかながらもしばらく登りが続く。

ふたたび尾根が広がると、ここまでと似たような、左側には笹藪や木々が茂り右側の眺望が開けた尾根。

同じような時季の北アルプス爺ヶ岳の東尾根にも似た雰囲気。

広くなった雪の上を登っていく。

広い尾根を登り切ったところで、いよいよ雪が切れた。

笹藪を抑えていた雪が無くなり、背の高さほどの笹が茂る。

広くなっていた尾根は、雪が無くなった分だけ狭く、両側が切れ落ちた痩せ尾根に変わった。

いよいよ藪ゾーン

加えての笹藪。

ここでアイゼンを脱ぎ、笹の間を分け入って尾根を登る。

今日の今までに通ったひとたちのおかげで、笹藪にも踏み跡ができ、跳ね返されるような藪の深さは無い。

ただ左から右へと靡いた枝もあり、痩せ尾根の上で服やリュックに引っかかる。

まるで谷側へ押してくるような嫌らしさもあった。

人が少なく踏みしめられていないせいなのか、もともとの土質からなのか、痩せ尾根の上は脆く、細かな砂礫が乗った状態。

体重で崩れるような浮き石は無いものの、足を滑らせるような雰囲気もある。

ここはけっこう怖いところ

痩せ尾根のおかげで周囲には眺望が広がり、ここまでの右側にあった戸隠連峰に加えて、向かう左側には雨飾山、左側から後方にかけて北アルプス。

まだ雪が多く残る後立山、春のような雰囲気の小谷村など、見えるものが一気に増えた。

痩せ尾根から笹藪に入り、掻き分けて登ると雪の尾根が待っていた。

広くなって藪も無くなった分、雪のうえに変わって歩きやすくなった。

目の前に見える高さは僅かで山頂は近い。

陽が高くなって緩くなった雪の斜面を登りつつ、周りの景色を眺める。

中西山はずいぶん遠くなった。

高妻山も見たことのない角度で、知っているのとはまったく別の山のように見える。

雪を蹴り込んでステップを踏み、山頂まであと少し。

傾斜は徐々に緩くなっていく。

やっと尾根の一番高いところに出た。

ここが山頂か!

堂津岳山頂

雪の斜面を登り切って、これ以上高い場所がないところに出た。

長く時間を歩いたり、ものすごく遠い距離を歩いてきたという印象ではないが、この山に着くまで長い時間が掛かった。

何かが見たいとか、何かをしたかったというわけではないけれど、春になれば堂津岳に立ちたいと思ってきた。

いろいろなことを思い出し感慨深く、残りわずかな登りを歩いていたところ、さらに先に人が佇んでいるのが見えた。

地図を見てみる。

まだ山頂ではなかった。

あの人がいるところが山頂だった。

いろいろな思いは吹っ飛んだ

自然園から2時間36分

堂津岳の山頂は広かった。

きっとこの広さは雪が斜面を埋めているからだろう。

本来の地形は狭い尾根の上なのだろうと想像した。

丸みを帯びた雪原の山頂部。

そのかたわらにマジックで手書きの山頂標が置かれていた。

周囲を見渡すと、この山を囲むように聳える山々の全部が見えるようで、頸城山塊が東から西へ並び、北アルプスも北端から常念岳までが見えるよう。

戸隠連峰は存在感の強い高妻と乙妻のほかに、北側にある地蔵山や、乙妻との鞍部に黒姫山が頭だけ出している。

戸隠山は遠く八方睨みの尖った形が目印のように見え、本院岳が険しく大きく見えた。

遠くなった中西山や東山の山域は、まるで水面になにかを落としてできた王冠のような形にも見える。

北アルプスの岩稜帯のような派手さや、南アルプスのような圧倒的な大きさは無いが、地形の複雑さや細かさは独特のもので堂津岳から見る価値はある。

この山頂はとても良い

下山

しばらく山頂で過ごし、飽きない景色を飽きそうなほど眺め回した。

持ってきた食料も口に入れ、他にやることも無くなり、山を下りることにした。

雪はだいぶ弛んで、少し体重を掛けるとソールが流れ滑る。

カカトを立てて足を差し込みながら斜面を下り、藪まで下りてきた。

笹藪を抜けると痩せ尾根になり、細かな砂礫が登りよりも嫌らしい。

足元を確認しつつ、場所によっては枝を掴み、バランスをとりながら下りていく。

細くて足元が悪いばかりか、傾斜の角度もあり高度も感じる。

登りのほうがよほど楽だった。

痩せ尾根を過ぎ、藪を抜けて雪の尾根に戻ってきた。

危険箇所を過ぎ雪の上に戻って安心感も戻ってきた。

歩いてきた雪の上を戻るだけ。

細かな登り下りを繰り返して奥西山へ戻る。

奥西山を過ぎ、振り返ると堂津岳は遠くなっていた。

良く晴れていた高妻山には雲がかかり、天候も変わってきているようだった。

難易度の高い自然園

中西山が近づき、自然園へ下りる場所を探る。

登りと同じ場所から下りるのも無難ではあるものの、少なからず中西山へ登り返しがあることと、斜面が急だったために下りの難易度は高いことがあった。

下りれば自然園に出ることは分かっているので、できるだけ楽な場所から下ろうとした。

下り始めると解けた雪が滑る。

斜面の角度は緩いだろうと想像をしていたところも、弛んだ雪だとアイゼンも効きづらい。

その上、光の角度が変わったからか、登りで歩いた場所がどこかも分からなくなっていた。

踏み跡はどこにでもあるようで、だからといって新しいものが見当たらず、下りれば登山口には戻れるけれど、どこを歩くのが正しいのかが分からなくなっていた。

これは迷子といえるのか?

とにかく斜面を下りきってしまおうと、歩きやすい斜面を探し、平坦になったところで踏み跡を探った。

登山口の方向は見失っていない。

ただ自然園の中をむやみに歩いて沢に落ちたり踏み抜いたりということが無いようにしたかった。

雪解けで朝の踏み跡が消えるというのはあまり経験がない

なんなら、そこらじゅう踏み跡だらけというのも経験がない

体感時間は長かった。

実際には長く彷徨ったわけではなかったけれど、自分の踏み跡が分からなくなるところや、人の踏み跡がアテにならないところは、この季節の難しさだと感じた。

ようやく見たことのある景色を見つけた。

入口にあったトイレの青い屋根を目印に戻った。