積雪期の高妻山へ

戸隠へは上信越道長野ICから善光寺方面へ。

飯綱高原からバードラインを通って戸隠を北上していく。

戸隠キャンプ場の入口にある管理棟の道を挟んだ反対側に広い駐車場が用意されている。

冬季は雪が高く積もるため、除雪されずに立ち入ることができないことも多いが、今年は近くで工事があったのか、2月中から雪が片付けられていることもあり駐車しやすい状況だった。

まだ陽が昇る前の戸隠キャンプ場。

駐車場に車を留め、キャンプ場の入口から登山口へと向かっていく。

除雪されアスファルトが乾いて歩きやすいキャンプ場内を進むと、牧場の入口にあるゲートに着いた。

1mはあろうかという積雪が道路の脇に残り、道路の除雪も牧場からはまだ手が着いていない。

相変わらず長いなと思う

昼間に解けた雪が朝晩に凍結して固く締まり歩きやすい。

夏季ならば牧場内の道に沿って歩くところも雪が固まっているため、雪上に乗って牧場内を歩くことができ、登山口までショートカットしていく。

後ろから朝陽が射す時間になり、黒姫山の右側からの光りが五地蔵山を赤く照らしている。

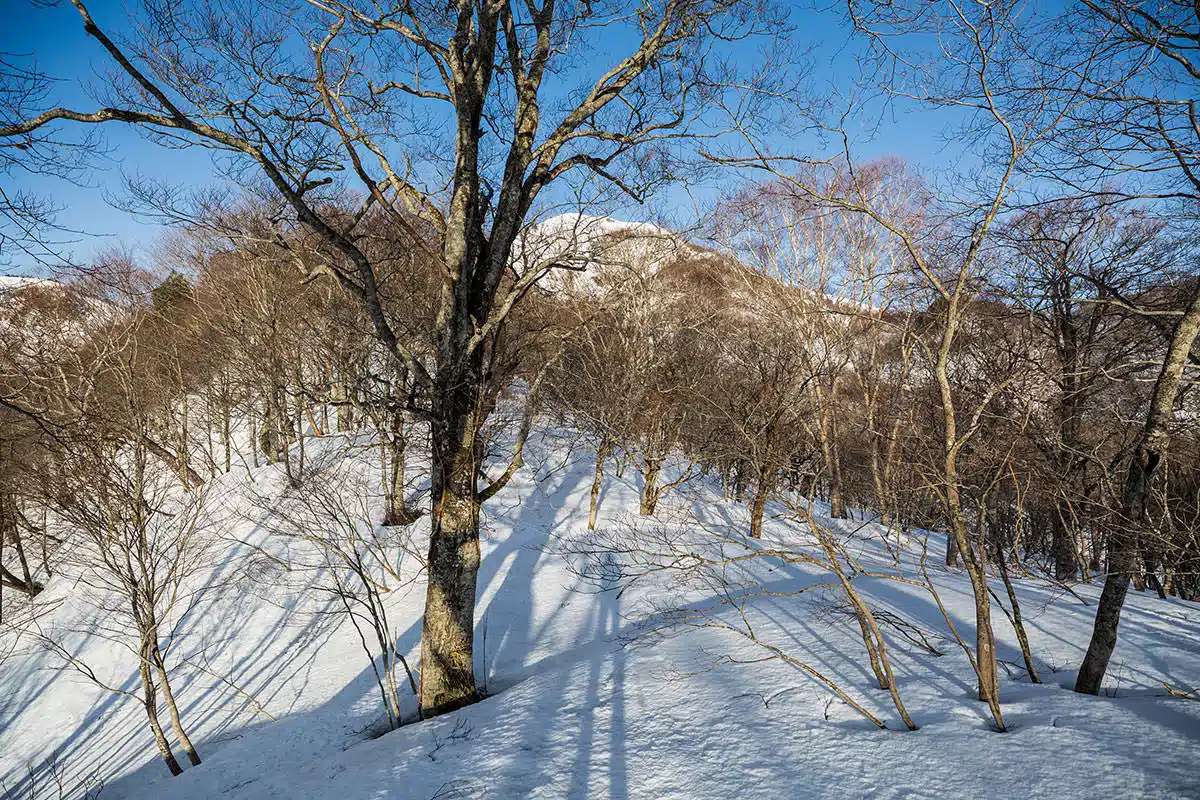

高妻山の様子は五地蔵山へ登るまで見ることができず、牧場からはそこまで続く長い樹林帯の尾根が見える。

牧場内の雪の上を登山口方面へと歩いていくと大洞沢という小川に出た。

この大洞沢は牧場とキャンプ場を隔てるように流れ、ここを渡った先には登山口の看板が見える。

幅は3mほどで夏季は流水量も少なく歩くことは難しくないが、雪解け水があるせいか今回は水量が多く、さらには積雪のために川へ下りるための道筋ができていなかった。

どこから川へ下りれば雪を崩すことなく、かつ足を濡らさずに済むのかと川をのぞき込みながら、少しルート上から逸れて探る。

20mほど離れたところで、ようやく低く窪んだ雪面があり、適度に石も出て川が渡れそうな様子だった。

いきなり川を渡るのに苦労するとは思わなかった

川を渡渉したあとは、弥勒尾根新道の登山口へと向かって雪面を進んで行く。

登山口にも小川が流れているが、こちらは川の水面に対して、比較的雪が高く積もっていなかっために川へと下りるのも苦労しなかった。

弥勒尾根新道を登る

キャンプ場の入口から30分、渡渉してすぐに尾根道が始まる。

固い雪の急斜面には、細い木々が無数に生え、うっすらと残った踏み跡を手がかりに登っていく。

春が近く、木の幹の近くは雪が解けて脆くなっているため、足が埋まりやすい。

それを避けるようにして右へ左へと折り返しながら斜面を登ると、いったんは勾配が緩まり、しばらく歩くと再び急斜面が始まる。

すっかり高くなった日は徐々に雪を柔らかくしていく。

雪の急斜面を越えると杉の細尾根に入る。

歩きやすかった雪面は、ところどころで埋まるようになり、特に細尾根では木の幹近くを歩くことになり、根の近くに足を置くと膝まで埋まる。

この地点を過ぎると、序盤の難所とも言える急登が始まる。

夏季はロープが張られている急登で、積雪期は爪先を蹴り込みながら足場を作って行く。

雪面が固い状態であるのが難点で、指の長さほどしか蹴り込むことができないところを、何度か繰り返して足場を硬めて登っていく。

右側は崖とも言える急な斜面で、歩きやすい尾根上のルートとはいえ気は抜けない。

登り切ると登山口から高く見えていた五地蔵山が近づいたように見えた。

丸みを帯びたピークをひとつ越え、鞍部へと下りてからふたたび急斜面を登り返す。

左側には九頭竜山が視線の高さに迫っていた。

太陽を背負うようにして高度を上げていくと、徐々に周りを覆っていた樹林帯も疎らになり景色が広がっていく。

五地蔵山はすぐ目の前、右側には黒姫山が聳え、振り返ると飯縄山が見えた。

樹林帯が疎らになって見晴らしが良くなった分、尾根の左右もよく見えるようになり、急斜面の高さが感じられる。

稜線手前の急登を登り、左側に五地蔵山を見ながら弥勒尾根を登り切った。

五地蔵が近づくととても眺めが良い

六弥勒から尾根伝いの眺望

五地蔵山から稜線を繋ぐ標高1998mの六弥勒。

弥勒尾根を登り切った先にある小ピークで、ようやく高妻山の姿を視界に収めることができる。

七薬師、八観音と長く続く尾根が見えるのも六弥勒で、ここから長いと感じるか眺望が楽しめると感じるかで体感時間の長さは変わる。

六弥勒から少し下って七薬師のピークへ登り返し、ふたたび下って八観音へ。

七薬師からの下りは急な斜面なうえに日影になっているために雪が凍って滑りやすい。

左側は濃い樹林帯で、右側は沢へと続く深い谷になっている。

登り返しは5mほどの幅の急斜面。

手を使って登るような高さの雪の壁がまるで波のようにいくつもできていて、時間が経過して緩んだ雪にところどころで足を取られる。

壁のような急勾配と、ひと息付けそうな緩斜面とを繰り返して八観音へと近づいて行く。

ここが結構長く感じるところ

八丁ダルミの細尾根

八観音に立つと高妻山を一望するよう。

山頂から転がり落ちるような急勾配があり、細い尾根を辿って九勢至と八観音との鞍部。

八丁ダルミと呼ばれる高妻山の核心部で、山頂の稜線まで気の抜けない登山道が続く。

八観音を下って鞍部から登り返していくと、左側には戸隠連峰。

その先には北アルプスが屏風のように長く連なっている。

それにしても眺めが良い

右側には妙高山、火打山、焼山の頸城三山。

黒姫山は裏側を見るように回り込み、御巣鷹山の存在感が強い。

鞍部から徐々に狭くなっていく雪の登山道。

丸味のある細尾根道に変わり、両側は深く落ちている谷。

特に戸隠連峰が見える左側は崖のようで、のぞき込むのも躊躇われる。

正面には急登が近づき、尾根の勾配も徐々にキツく変わっていく。

急登の手前でアイゼンを装着し、高妻山の山頂へ取り付く急登に取り付く。

いよいよ・・・

高妻山の急登

時間にして30分強、高妻山で最も難易度の高い箇所といえる。

雪面を蹴り込んで足先を挿し、前傾姿勢で急登を進んで行く。

左右を見たり振り返ったりすることもバランスを崩してしまいそうで、ただひたすら上を見て登る。

中盤で木が生えているところで手を掛けてひと息つき、さらに勾配が急になった登りへと取り付く。

まるで踏み跡がハシゴのようにも見えるほどで、場所によっては手を突いて四つ足でバランスを保った。

アイゼンあるから良いとかそういうレベルじゃないと思う

高妻山の山頂

登り坂は続くのだけど、急登が過ぎた分だけ楽に感じる

急登を登りきると、山頂までの稜線が続く。

雪庇も小さく幅の広い稜線上は、急登の緊張感が一気に解けるよう。

目の前に広がる北アルプス後立山。

稜線上に見えるこんもりとした雪の膨らみを越え、十阿弥陀の鏡を見ながら山頂へ。

キャンプ場の入口から3時間半、高妻山の山頂に到着した。

雪が積もっているため山頂の標は僅かに頂点だけが見える状態。

稜線上に続く乙妻山はその岩壁が荒々しく、頸城三山と黒姫山、戸隠連峰でも特に西岳の険しさが際立って見える。

飯縄山のある東側は登山道だった尾根が続き、曲がりくねってアップダウンを繰り返した様子が見てとれる。

西側から冷たい風が吹き付ける中でも、3月とは思えないほど陽射しが温かく、いつまでも山頂にいられそうな雰囲気だった。

下山

下りも大変

高妻山からの下山は、登りと同じ弥勒尾根新道をピストンで下る。

山頂からの稜線上は景色を楽しみながら進み、核心部の急登に細心の注意を払う。

すっかり脆くなった粗目雪は、勢いよく乗ろうものならそのまま崩れて体ごと滑っていく。

小さな歩幅でピッケルを滑り止めに使い、中盤から後半は後ろ向きで下りた。

核心部の急登を下ると、細尾根と八観音への登り返し、八観音を下りてから七薬師の登り返しと、何度も登り降りを繰り返す。

六弥勒から五地蔵、東尾根という積雪期のバリエーションルートも選択できたが、山頂で満足度も高く、六弥勒から通常の登山道に沿って登山口へ。

登りのような雪の硬さはなく、六弥勒から踏み抜きを繰り返しながら登山口へと戻った。